【セミナー映像】楽しい保育の入口~0・1・2歳児を中心に~《第1講》0・1・2歳児の育ちと保育(工藤佳代子先生)〈約90分〉

「子どもの文化学校」との共催により実施した乳幼児保育についての連続セミナーの第1講は、東京家政大学ナースリールーム施設長の工藤佳代子先生による乳幼児保育の基本についての講義です。

今回は「0・1・2歳児の育ちと保育」をテーマに、一人ひとりの生活リズムや生活の様子を具体的に見ていくこと、保育者の対応、そして保護者支援という3つの視点から、ナースリールームでの実例をたくさん交えつつ、0・1・2歳児保育の大事なポイントについてお話しいただきました。

※2021年9月15日(水)に小学館講堂で行ったオンラインセミナーの記録映像です。

お話のトピック

・はじめに

・子ども一人ひとりを尊重する

・生活リズムについて

・一人ひとりの生活リズムを尊重する

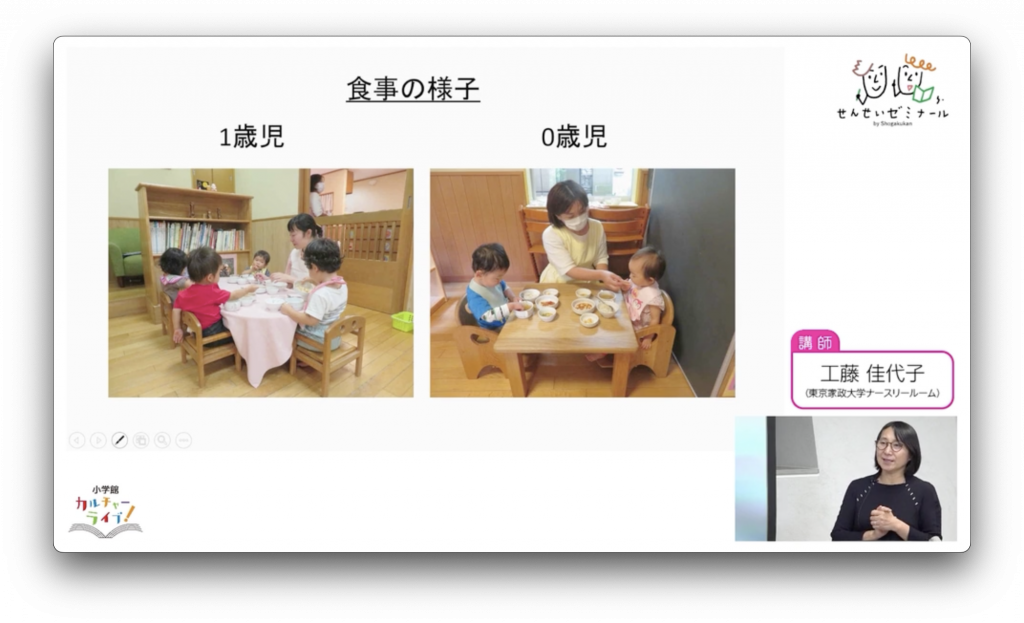

・食事の様子

・睡眠の様子

・子どもにとっての睡眠を考える

・着替えにみる子どもの様子

・靴を履く様子

・雑巾がけの様子/食事の片付けの様子

・トイレットペーパーを広げる様子

・保護者支援と連携

・子供たちの思いを大切に

・保育の場だからできる保護者支援

講師:工藤佳代子(くどう・かよこ)

東京家政大学ナースリールーム施設長。東京家政大学を卒業後、保育士として同大学ナースリールームに勤務する。9年間の勤務の後、ナースリールームを離れるが平成19年に復職、平成31年からは施設長を務める。

※東京家政大学ナースリールームとは・・・東京家政大学板橋キャンパス(東京都板橋区)内にある事業所内保育所の機能を備えた認可保育所。木々に囲まれたキャンパスの中、0〜3歳の子どもたちが過ごしています。