【セミナー映像】保育者のための最新赤ちゃん学入門《第1講》(遠藤利彦先生)〈約90分〉

東京大学大学院教授で同学の発達保育実践政策学センター(Cedep)センター長を務めている遠藤利彦先生による全6回のオンライン講座です。最新の研究からわかってきた「赤ちゃん」の心と成長の実態について、研究事例や知見を踏まえつつ解説いただきます。

この連続講座は、全6回の講義をとおして最新の赤ちゃん学の知見を保育者に分かりやすく伝える内容となっています。第1回では、胎児期からの環境が生涯の健康に影響を与えることを学びます。第2回では、人間の赤ちゃんが未熟な状態で生まれ、長期にわたる養育が必要なことから、集団共同型育児の重要性を説きます。第3回と第4回では、赤ちゃんの意外な能力や個性、物理的世界の理解力について探ります。第5回は、赤ちゃんの人間に対する強い興味と、人との相互作用を通じた発達を扱います。最終回では、豊かな相互作用が子供の心の成長に欠かせないことを強調し、保育者の役割の重要性を再確認します。最新の研究成果に基づき、赤ちゃんの驚くべき能力と、それを引き出す環境づくりについて学べる、実践的な講座となっています。

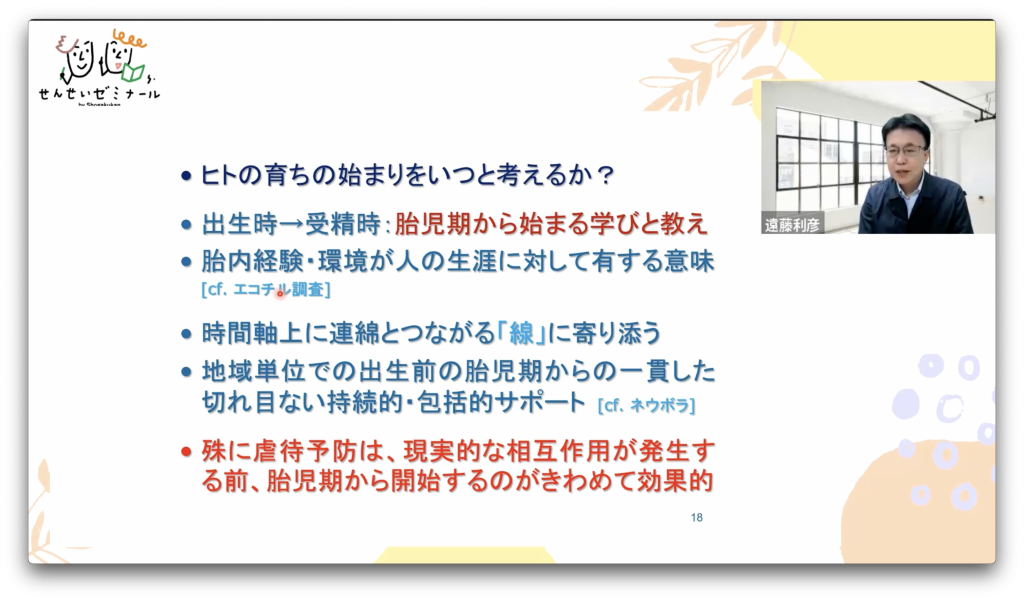

「人生の始まりは胎児期から」と題した第1回の講義では、近年注目を集める胎児期研究の最新知見をお届けします。人の育ちが受精の瞬間から始まり、体内環境が生涯にわたる心身の健康に大きな影響を与えることをご存知でしょうか。成人病が胎児期に起源するというDOHaD(ドーハド)仮説とともに、胎児期および新生児期の発達が将来の健康にどのように関わるのか、詳しく解説いたします。また、増加傾向にある低出生体重児の問題や、妊娠中の母親の子どもに対するイメージが生まれてからの育児や子どもの発達にどのような影響を及ぼすのかについても触れます。胎児期からの適切なケアの重要性を理解し、保育者として妊婦や家族をどのようにサポートできるか、共に考える機会となるでしょう。胎児期から始まる人生の旅路について、新たな視点を得られるはずです。

このセミナーを通じて保育者の方々には、胎児期からの人間発達の連続性を理解し、早期からの適切な支援と環境づくりが重要であることを認識いただけるでしょう。これにより、より包括的で効果的な保育実践を支える専門性を高めることができます。

※2024年10月7日(月)に行った「せんせいゼミナール」オンラインセミナーの記録映像です。

講師:遠藤利彦(えんどう・としひこ)

東京大学大学院教育学研究科教授。東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(Cedep)センター長を兼務。専門は発達心理学、感情心理学。おもな著書に『赤ちゃんの発達とアタッチメント』(ひとなる書房)、『「情の理」論』(東京大学出版会)、『入門アタッチメント理論』(編・日本評論社)などがある。

第1講のトピック

1. 胎児期から始まる人生

- お腹の中から学びと成長が始まっている

- 子どもの健康を長期的に調べる研究(エコチル調査)

- 妊娠期からの切れ目ない子育て支援(ネウボラ)

- 虐待予防における胎児期からのアプローチの重要性

2. 胎内環境の乱れが子の将来の健康に影響する

- 成人病胎児期起源説(DOHaD仮説)の概要

- 母親の栄養不足が子どもに及ぼす長期的な影響(オランダの「飢餓の冬」研究)

- 胎内環境のあり方が将来の成人病・精神疾患につながる

- 乏しい栄養への適応が成人病のリスクを増す

3. 胎児の成長に影響を与えるもの

- 胎内で浴びるホルモンシャワーの影響

- 生物学的に男の子と女の子を分けるもの

- 胎児に悪影響を与える可能性のある物質(テラトゲン)

- お母さんの生活習慣と心の安定へのサポート

4. 日本の赤ちゃんの現状と保育での対応

- 低出生体重児の増加傾向と背景

- 体内環境の健全性とハイリスク児

- ハイリスク児への対応と二次的な発達リスク

- 保育におけるハイリスク児のケアと保護者支援の重要性

5. 妊娠中のお母さんの気持ちと子どもの成長

- 妊娠初期・中期・後期:赤ちゃんへのイメージの変化

- お母さんの赤ちゃんへの思い方・語り方の種類

- 妊娠中の思いと出産後の子育ての関係

- まとめ:出生前からの赤ちゃんと母親の絆づくり支援を

団体視聴

園単位でのお申し込み(請求書対応)も承ります。園・施設単位で複数人での視聴をご希望の場合は下記「団体視聴申込フォーム」よりお申し込みください。

【団体視聴料】 各回7,500円(税込)/1園

全6回セット申込み 40,000円(税込)/1園

※お支払い方法は請求書払いとなります(国内園のみ)

※グループ園の場合は1施設を1園として承ります。

※お申込み後に30日間有効の専用リンクを発行して送らせていただきます。園・施設でご視聴されるタイミングに合わせてお申し込みください(視聴期間は応相談)。

「せんせいゼミナール」は、せんせい方の悩みや学びたい気持ちに寄り添う講座をお届けしています。

▶️ 申込受付中の講座はこちら