保育の価値は一期一会で生まれてくる【青山誠コラム】

保育現場のさまざまな問題が見えてきたいまだからこそ――。この先も子どものほうを向いて保育をするために、青山誠さんがさまざまな観点から考えます。

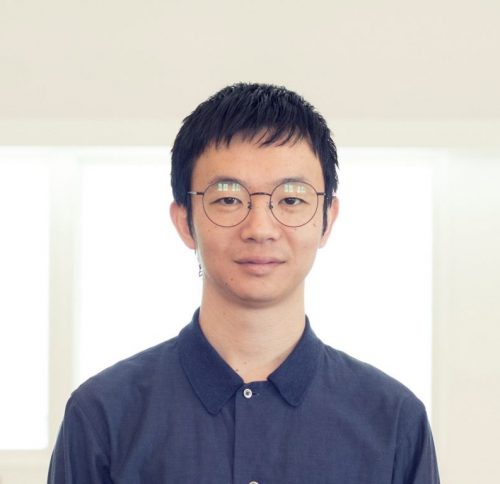

青山 誠さん

幼稚園勤務を経て、りんごの木子どもクラブで10年保育を行う。2019年より社会福祉法人東香会 上町しぜんの国保育園(東京・世田谷区)で園長を務める。2023年、同法人理事に就任。りんごの木保育者時代、第46回「わたしの保育記録」大賞受賞。著書に独自の保育観をまとめた『あなたも保育者になれる』(小学館)。

目次

保育者って何ワーカー?

コロナ禍の不安の中では、エッセンシャルワーカーやキーワーカーという言葉が浮上しました。保育者は慰労金の対象外でしたが(保育者だけではなく実質的にはそれに相当する多くの職種が外されました)、私たちは日々電車に乗って保育現場に出かけていきました。では保育者とは何ワーカーなのでしょうか。

名称がどうこうというよりも、また慰労金が欲しかったわけでもありません。はたまた保育者の地位向上を叫びたいのかというとそれも少しずれるような気がします。この間の保育従事者の憤りは、保育の価値がまるで顧みられていないことにあったのではないでしょうか。

では私たち自身は、保育の価値をどこに感じているのでしょうか。

超大型の台風がきても感染症がきても、ともかく社会を支えるために園を開け続けることでしょうか。「保育士さんありがとう」という言葉に職業的な矜持を満たすことでしょうか。そうなると私たちは社会からの要請に応えること、あるいは他者評価を得ることに保育の価値をおいていることになります。そうしたことも人によっては、仕事のやりがいの一部としてあり得るかもしれません。また社会の中で保育というものがどう位置づけられていくのかは、喫緊の課題として残っています。

けれども私がいまここで問いたいのは、私たちが保育を生きるときに感じている価値のことです。その価値は日々私たちの目の前に息づいているとともに、私たち一人ひとりがそもそも子どもで出会いに行こうと思ったきっかけでもあったはずです。

私たちはだれに頼まれたわけでもなく、自分がやりたいからきょうも明日も保育をしています。社会を支えるために保育者になったわけではありません。子どもという存在になにかしら惹きつけられて、この仕事についたはずです。園という場所もそうです。社会を支えるために園があって、そこに子どもがいるという順序なら、そもそも保育所保育指針なんて必要でしょうか。

子どもが生まれる。子どもはただ一緒にいてと要求する。だからだれかが一緒にいる。それは特にお母さんだけとは限りません。安心なだれかでいいのです。子どもはまた子どもを求めます。同じような興味・関心で共鳴していく間柄を求めていきます。「きょうも会えてうれしい」というその間柄の中に、子どもの群れができ、そのまわりに大人も暮らしていきます。風雨もあるし、長くいる場であるなら体を休める場所も必要。だから壁と屋根と床とがあってもいいでしょう。そこで園という形になることもときにはあるでしょう。

保育が生まれてくる、この順序を違えては、保育者は迷子になってしまいます。園ということの社会的意義が女性の就労促進、そのための待機児童解消というところにあるとしても。保育者はいつでも子どもに出会いに行き、その出会いに立ち止まらされ、子どもから出発する人だと私は思います。その出会いにこそ、保育の価値が一期一会で生まれてくる瞬間があるように思うのです。

でもどうやったら子どもに出会いに行けるのでしょうか。その出会いは、私と子どもの「私」との出会いであるはずです。「私」と「私」が共鳴する波が起こり、その波がうねるような「場」になっていきます。この「場」は、〜組とか〜クラスと名づけられ、一見昨日もきょうも変わらないように思えます。ところが実際には、子どもの「私」も大人の「私」も普遍でも不変でもないので、当然その「場」も日ごとに変わってきます。その「場」の波のうねりや変化がまた「私」に影響を及ぼしていきます。

こんなことを考えていると、保育者が朝、保育に入っていくまでの時間や、その日ごとの子どもとの出会いにもたくさんのむずかしさや不思議に満ちているように感じます。

「ある保育者の朝」~とある日の日記から~

わりと早くに目が覚めてしまう。

昨日の夜は体も重たく、ごはんを食べたらすぐに眠たくなってしまった。それもいつものこと。保育をして、帰ってきて、ごはんを食べたらだれかが「そろそろ寝る時間…」と幕を下ろしにかかる。「もうあと少し…」とか「このあとまだこの日の人生としてなにかがあるはず」と願っても仕方のないこと。「はい、もう寝る時間ですね」とだれかが眠りを連れてくる。そのスピードはため息が出るほどに速い。

顔を洗ってお湯を沸かす。お茶を飲みながら洗濯機を回す。なにか適当なものを口にいれる。同僚からなにかメッセージがきていないか、携帯をチェックする。「昨日の帰りに〇〇ちゃんの靴下がなくて、むにゃむにゃ」「折り紙がなかったから補充しておいたのですが、むにゃむにゃ」。そんなむにゃむにゃをいくつか流し読みして、ぼんやりきょう一日を思い浮かべる。

テレビをつけてみる。「きょうの新規感染者数は都内最多、史上最高、けんけんがくがく…」。どうしてこんなふうに毎日声高に世界の危機を宣伝しなければいけないのだろう。使命感と陶酔感のはざまで、ニュースの声はヒステリックに踊っている。

テレビを消してラジオをつける。ラジオを聞きながら身支度をする。もうだいぶ袖口がよれよれになっている上着を着る。もうそろそろかかとのところの布が心もとなくなってきた靴下をはく。保育者には年に4回くらい国から靴下の支給があっていい、ともう何度も思ったことを心の中でくり返す。検温をする。35.7℃。いつもちょっと低めに出る。もうそろそろ体温計を買い替えなくては。そんなことを心の中で思っている間に、もう自転車に乗っている。園までは15分。あっという間だ。

園に着いて手を洗ってうがいをする。マスクを新しいものに替える。

それから園庭に出る。鳥たちが驚いてぱっと飛び立つ。きっと草をついばみにきていたのだろう。昨日の水遊びのあとはまだ乾かず、泥はまだ湿っている。水場の上にはいくつかのサンダルが乾かして置いてある。だれもいない園庭はいたって静かだ。散らかりっぱなしでもないが、冷たく整いすぎてもいない。そしてかすかに子どもたちの匂いがする。ここに私たちの暮らしがあるのだ。

園庭には木が4本植えてある。梅の木、エゴノキ、さるすべり、あと1本の名前は忘れてしまった。その木たちに順番にさわって歩く。朝の木肌は冷たい。だんだんと心が落ち着いていく。それを感じる。もうニュースのキンキンした声も耳の中には残っていない。

園庭から中に入る。だんだんと子どもらがやってくる。

じんくんの一秒

じんくん(5歳)が、玄関の窓ガラスのところにいる。椅子の上にのって、ガラスの向こうにいるお母さんと向かい合っている。

じんくんとお母さんがゆっくり両手を伸ばす。目線は伸びていく自分の手から、だんだんとその先へ。じんくんとお母さんの手のひらがガラス戸越しに静かに合わさる。

合わさった両手をじんくんもお母さんも見つめている。その一秒。目をあげて、じんくんがお母さんを見つめ、お母さんがじんくんを見つめる。その一秒。

それから手と手はゆっくり離れる。お母さんは歩き去りながら小さく手を振った。じんくんも応えて手を振る。じんくんはお母さんの背中をじっと見送る。その一秒。

それもつかの間のこと、じんくんが廊下のほうを振り返る。振り返りながら泣きそうな表情がかすかに浮かぶ。だがそれはすぐに消えていき、かわりに心を決めたような凛々しい顔が浮かんでくる。口元もきゅっと引き締まる。どこかしらユーモラスな目つきにもなってくる。そう、それは私たちがいつも知っている園でのじんくんの表情だ。それからじんくんは保育室のほうへと歩いていった。

手と手を重ねた一秒、お母さんと目を合わせた一秒、お母さんを見送る一秒、園という社会のほうへ向かって自分を切り替える一秒。この一瞬一瞬に、じんくんのいろんな気持ちが表れているように感じた。

毎朝子どもたちは登園する。園の大人におはようといって、お母さん、お父さんにバイバイという。当たり前に思える。その当たり前の一瞬一瞬にどれだけの心が込められているだろう。

園に来るのが大事(おおごと)だとか、お母さんと離れて毎日さみしいとか、そういうことではない。子どもといってしまうけれど、一人ひとりちゃんと生きている「人」なのであって、しかし私たちはその人のことをどれだけ知り得るのだろう。それはただ、私には知り得ない人であるということだけには終わらない。一秒一秒に、じんくんという人が生きているいまが現れてきて、それが私を揺さぶった。私の中のなにをどう揺さぶったのかは定かではない。すぐには言葉にしたくないような気もする。しかしこうした出会いが私を立ち止まらせ、子どものほうへ、子どものほうへと私を惹きつける。

『新 幼児と保育』2021年6/7月号より