#06 香川県三豊市 まとめ|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

目次

保育の「糸」

前回まで、香川県三豊市の保育現場を旅してきました。

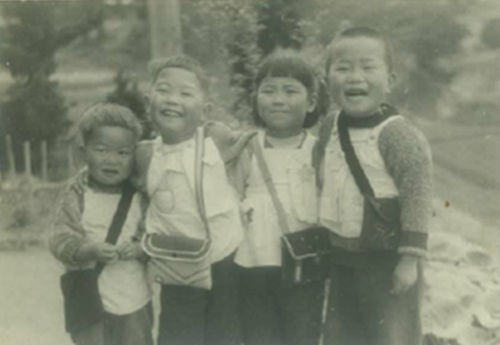

仁尾の平石幼稚園では、大正時代の入園者名簿との偶然の出会いがありました。災害時非常持ち出し袋から出てきた名簿の職業欄を整理すると、幼稚園の誕生の背景には、その地域に「商い」の家が多かったことがあったのではないかと推測されました。

筆書きで書かれた「商」「農」「漁」「工」の文字には、100年以上の時を超えて、家族と子どもの生活がリアルに伝わってくるようでした。

また、詫間の須田保育所の設立は、塩業との関連がうかがわれました。その時代は、太平洋戦争に向かうただなかであったことも見逃せません。海岸線のすぐ近くからは、秘密作戦であった特別攻撃(特攻)の戦闘機が飛んだのです。園舎が建っている土地が、戦前は軍用機の滑走路だったこともわかりました。

戦後、小さな港町の保育所のお遊戯会は、地域の人々にとって生活に潤いを与える大事な“娯楽”となりました。

こうしたさまざまな歴史や文化、たくさんの人の想いが「糸」となり、保育の場を織り成してきました。

保育の場は、いつも目の前の親子に向き合っています。それが一番大事なことなのですが、目の前のことに夢中になると、見えなくなってしまうものもあるように思います。それが、こういった「糸」の存在です。

ふたつの園とその地域を歩いて、日々何気なく子どもたちが通っている場所が、いかに多くの「糸」につながっているのかを教えられた気がします。

保育の地域差

保育の歴史を研究している松島のり子さんによると、日本は保育施設の地域差が大きいのだそうです。つまり、幼稚園が多い地域もあれば、保育所が多い地域もあって、その成り立ち方も多様なのです。松島さんは次のように述べています。

「子ども自身ではなく、保育施設の対象年齢、整備状況、保護者の就労状況、家庭や地域環境といった外的要因によって、乳幼児の得られる保育の機会が左右される」ことは、「小学校教育が、義務教育としてすべての子どもに等しく保障されること、あるいは義務ではなくとも高等学校での教育が、需要に応じて満たされるものとは決定的に異なる」※

私が卒園した神奈川県内の保育園には、それなりに大きな園舎と敷地がありましたが、あとからそこが認可外だったと知りました。どうも、その自治体は認可外が多かったようです。そこにも何か地域的な理由があったのだと思います。

また、香川に赴任した当初は、大きな市の園であっても公立が多いことにとても驚きました。幼稚園も保育所もです。北海道であれば、公立が多い(あるいは公立しかない)のは、民間では採算がとれない地域で、札幌のような大きな都市では、ほとんどの園は民間です。民間でも採算がとれるのに公立が多い地域というのは、一般に公立への信頼や期待が大きいのだろうと思います。

なぜそのような集団心理が形成されてきたのか。おそらく、そこには長い年月をかけて、これまで見てきたような人々の暮らしや生業、また自然や地理的条件などが深くかかわっているのではないかと思います。

※ 松島のり子(2015)「保育」の戦後史:幼稚園・保育園の普及とその戦後史.六花出版 431~432頁

保育風土

保育は、乳幼児の命と生活にかかわる実践で、家族や地域と絶えず相互作用(やりとり)をしています。

また、歴史的に女性が担ってきた仕事であるために、地元や近隣の出身である人が保育の仕事をしていることが多いと考えられます。小学校や中学校の先生と違って、広域の異動もありません。学校の先生の場合、地元出身という人はわずかでしょう。

三豊のみならず、日本の多くの地域では、保育者の“親”や“先生”、あるいは“親”のような“先生”のような存在が地域にいるのではないかと思うのです。また、保護者が学校時代の同級生や先輩後輩であったり、イトコや遠縁の関係であったりすることもあるでしょう。

ある離島に調査にうかがっていたときのことです。地域の男性が保育者にこんこんと何か伝えていた姿がありました。あとで聞いてみると、「この間の子どもたちへのあのようなかかわりはよくないのでは」ということを言われていたのだそうです。

その保育者にとって、男性は幼いころから自分を見てきてくれた人であり、その意見には耳を傾けざるを得ません。それはときには権力的な意味を持つこともあるかもしれませんが、地域の人の支えによって自分があり、今の保育所があるのも確かなことです。

このように、地域から注がれるまなざしが、教師が広域異動する学校とは異なっていて、保育実践には地域性が染み込みやすいのではないかと考えています。

私は、これを「保育風土」と呼んでいます。

似た言葉に「保育文化」がありますが、保育文化は資格を持つ保育者同士のあいだで形成される価値観や知識のことを意味します。

たとえば、熊本県の水俣を訪れたとき、あるこども園では地元の農家と連携して、有機栽培の野菜などを給食で提供しているという話をうかがいました。かつて水俣病に苦しんだ土地だからこそ、子どもたちの食の安全への願いには特別な思いがあると園長先生が語られていたことが印象に残っています。

「食育」が重視される昨今ですから、どの園でも食材への配慮があると思います。しかし、子どもたちの食に込める願いに、地域の背負った歴史があることを知ればこそ、大人たちは給食を頬張る子どもたちの姿をいっそう愛しく感じるのではないでしょうか。その集団的な感情が、ひとつの保育風土を形づくっているように思います。

保育風土は、保育者だけでつくれるものではなく、そこに保育の場ができる前から、長い年月をかけて培われてきた地域の歴史や文化と、あとから入ってきた保育文化とが相互影響してつくられると考えています。

そして、ある地域に保育の場ができると、保育も地域文化の影響を受けますが、地域も保育文化の影響を受けます。保育風土は、保育の場という閉じた世界ではなく、地域と保育との境界に生まれていくものでしょう。

ひとつの旅を終えて

三豊から触発された旅は、ここでひとまずの区切りとします。

三豊は私にとって心のふるさとのような場所です。新米の大学教員だったころに、保育実践にかかわらせていただく時間をたくさんいただいたことはありがたいことでしたが、その場所が、豊かな地域性を持つ土地であったことも得難いことでした。

今から振り返ってみると、まだ心理学の狭い範囲でしか子どもや保育について考えられなかった頭に、民俗の薫りを吹き込んでくれたのは三豊との出会いだったように思います。20年以上前に、この連載の種がまかれたのです。

これまでの連載を支えてくださった三豊市健康福祉部保育幼稚園課・指導主事の石川眞弓先生、平石幼稚園・須田保育所の調査をコーディネートしてくださった同・元指導主事の土井れい子先生、関朋子先生には、多大なるご協力をいただきました。

おひとりおひとりのお名前をお伝えすることができませんが、ほかにも多くの先生方や地域の方々のお力添えをいただきました。記して感謝申し上げます。

実は、「みんなの幼児と保育」での本連載は今回で最後となります。次回からは、ひとなる書房が運営する“ひとなるnote”というサイトで連載を続けることになりました。読者の方々には、これまでどおり私の小さな旅路に同伴いただけます。

次は、沖縄への旅を予定しています。

文/川田 学(北海道大学大学院教授)

<この連載の続き #07 からは以下のサイトでご覧いただけます>

【連載】日本の保育を旅する(川田学)

※タイトルをクリックすると、ひとなる書房(外部サイト)に遷移します。

【関連記事】

日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ちシリーズはこちら!

・#06 香川県三豊市 まとめ|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#05 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#04 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(中編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#03 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#02 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#01 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・はじめに|日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ち

>>もっと見る