#02 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

目次

天然の良港

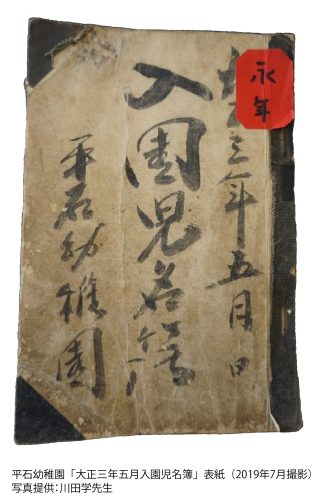

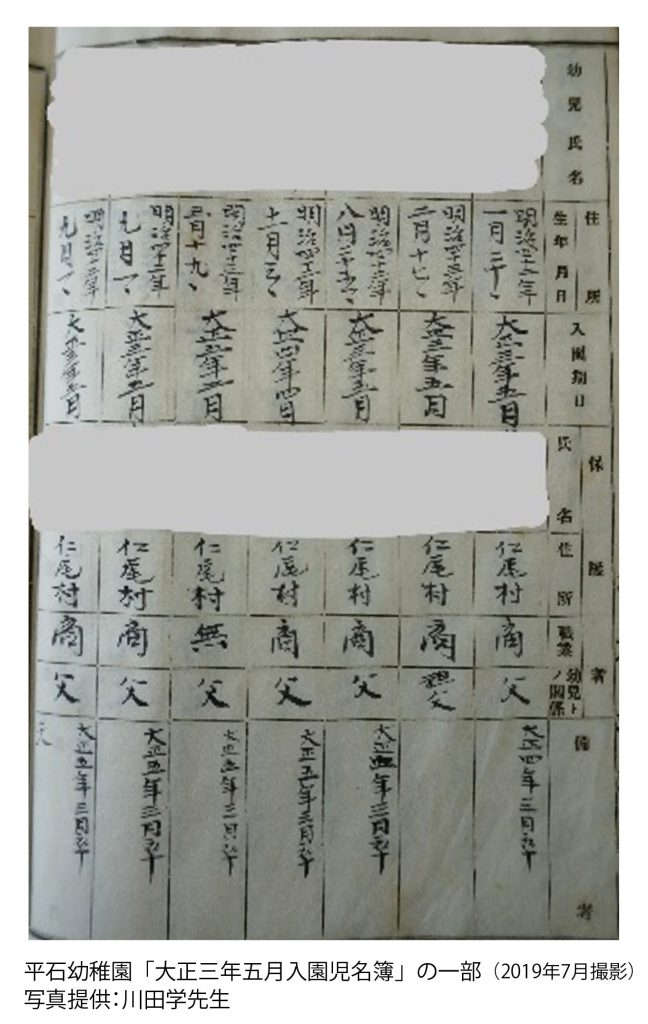

銀色の災害時非常持ち出し袋から“発見”された平石幼稚園の初代入園児名簿には、保護者の職業欄に「商」の記載が多くありました。実に52名のうち39名、75%にのぼっていたのです。園児たちの家ではどんな商いをしていたのでしょうか。

仁尾は、浦島伝説の残る荘内半島の付け根の港町です。西側に開けた穏やかな海には、すぐ目の前に蔦島(つたじま)という無人島があります。大蔦島(おおつたじま)と小蔦島(こつたじま)の2島を合わせてそう呼ばれます。

この蔦島が、まるで天然の防波堤のようになっているなど、仁尾は物資の海運拠点として栄えるための条件を備えていました。

古くから塩、酒、醤油、酢などを作って売っていたようで、現在でも屋号が多く残っています。

そして、これらの商いものが幼稚園名の由来とも結びついているようなのです。

郷土の逸話

蔦島には「平石(平岩)」という奇岩の名所があり、二百畳敷きともいわれる平らな岩が、満潮時には隠れ、干潮時に現れるそうです。

地域に残る逸話によれば、江戸時代、丸亀藩(京極家)の殿様が平石に遊びに来たときに溺れそうになり、それを仁尾の漁師が助けたのを大変感謝され、以来、酒、醤油、茶、酢などを作ることを許されたというのです。

「平石幼稚園」の名は、仁尾のこの歴史にちなんでつけられたのです。

ちなみに、今でも仁尾の町にはそれらを製造する古い蔵がいくつもあり、「仁尾酢」は名産のひとつです。

平石幼稚園の起こり

昭和40年(1965年)から平石幼稚園に勤め、その後、園長となった辻寅美(ひろみ)先生にお話をうかがったことがあります。

辻先生によると、かつて近隣の地域には“仁尾買い”という言葉があって、家で物入りのときは仁尾に買いに行ったそうです。そのため、仁尾との交通路の山あいでは追剥(おいはぎ)も多く出たとか。

近隣地域から来るたくさんの人でにぎわっていたであろう仁尾で、平石幼稚園を始めようとしたのは誰だったのでしょうか。

当初から三豊での調査にご協力いただいた、土井れい子先生(当時、保育幼稚園課の指導主事)からいただいた平石幼稚園に関する資料には、「本町境目の普門院住職 業天智剣師が幼稚園教育の必要性を唱道し、当時の村長 浪越鷹太郎氏、仁尾尋常高等小学校長 近藤弥太郎氏等と相謀り、村内有志の援助の下に当院内へ私立平石幼稚園を開設した」とあります。

つまり、お坊さんがお寺に幼稚園を作ろうとしたのが始まりです。

資料によれば、平石幼稚園の開設は大正天皇の即位記念の意味があったようですが、若き業天智剣さんが高野山に修行に行った際に、全国から集まった僧侶たちから幼稚園というものの重要性を聞いたことも大きかったのではないかと辻先生はお話ししてくださいました。

園児と作った砂場

さて、開園当時の平石幼稚園はどんな様子だったのでしょうか。

開園当初から保育にあたった浅野カメ先生の「思い出すことども」(1971年ごろ)という文章には以下のように記されています。

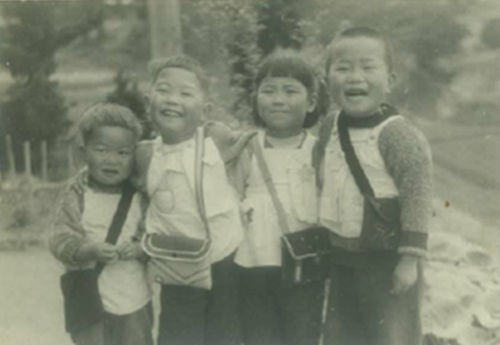

「開設当初は1年保育24名・2年21名・3年17名で総勢62名でした。(中略)当時の思い出に次のようなことがあります。保育料は1か月25銭で経営はたいへん困難をきわめておられました。遊具としてはオルガンの他わずかに恩物があるだけでした。園児といっしょに袋やバケツをもち、毎日少しずつ砂をはこんで庭へ砂場をつくりました。その時の園児のよろこんだ顔はまだ忘れません。(中略)遊具購入のための資金難を会員の方々は理解され母の会を結成、会費で補助をうけました。今のジャングルジムは当時のものです」

大正初期の保育料25銭を現在の価値基準で測ることは難しいのですが、とにかく経営は楽ではなく、保護者たちも含めた地域の寄付や助成をもらってしのいでいたことがうかがわれます。

印象的なのは、園児たちと一緒に砂を運んで砂場を作ったというくだりです。

そこには、子どもたちの手持ちの力を本当に必要としていた大人の姿があり、それにしっかり応答した子どもの姿があります。

「園児のよろこんだ顔」は、保育という実践を自分たちの手で作り上げている実感があったからこその言葉でしょう。

100年前の入園児名簿

浅野カメ先生の「思い出すことども」には、大正9年(1920年)に業天智剣さんが町内の別のお寺に移った後、「この頃仁尾町は農業が盛んで農繁期には園内へ托児所を特設され、有志の奉仕で炊事をし保護した時もありました」との記載もありました。

そこで、平石幼稚園の大正9年から12年にかけての入園児名簿の保護者の職業欄を整理したところ、興味深い「変化」を見ることができました。

大正3年初代入園児では75%あった「商」が、大正9年55%、10年52%、11年26%、12年24%と大きく減少していました。

逆に「農」は、大正3年10%、9年18%、10年8%、11年41%、12年34%と増加傾向にありました。

また、この時期は「農」だけでなく「漁」や「工」「労(勤め人と思われる)」なども増加しており、園児の保護者の職種も多様化していたことがうかがわれます。

「幼稚園」を生み出した背景

しかし、仁尾にはなぜ最初に保育所ではなく幼稚園ができたのでしょうか。

平石幼稚園に関する資料には「古い歴史と伝統を誇る町仁尾。教育を重んじ教育を愛する仁尾」という記述があります。また、業天智剣さんが町長や高等尋常小学校長に声をかけて開設に至ったことをふまえると、教育の場として、保育所ではなく幼稚園を作りたかったのだと思います。

一方で、当時の仁尾の生業が「商」中心であったことも影響しているのではないかと思うのです。幼子を持つ家庭に商家が多いならば、基本的に家かその近隣で保護者が働いていますから、保育所ほどの長時間保育は必要ではなかったということが考えられます。また、浅野カメ先生の「思い出すことども」にある、保育所(託児所)がのちに農業の広がりとともに別途必要になり作られたとの記述からも想像することができます。

保育の場というものは、理念だけで生まれるものではなく、家族の暮らしや地域の生業との関係などが相まって生まれていく、そうした視点が重要だと考えています。

この時代に、仁尾の生業がどのように変化していったのか、それが子育て環境をどう変え、幼稚園への期待や担っていた役割がどう変わっていったのか、まだまだ知りたいことが山積みです。

次回は、三豊で最初にできた保育所を旅します。

平石幼稚園のある仁尾から、荘内半島の反対側にある須田という港町が舞台です。

4キロメートルしか離れてないところに、一方では大正3年に幼稚園が、他方では昭和16年に保育所ができました。

須田にはなぜ最初に保育所ができたのでしょうか。 そこには人々のどのような暮らしや時代状況があったのでしょうか。

文/川田 学(北海道大学大学院教授)

【関連記事】

日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ちシリーズはこちら!

・#06 香川県三豊市 まとめ|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#05 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#04 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(中編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#03 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#02 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#01 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・はじめに|日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ち

>>もっと見る