#03 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

目次

アッケシソウの謎

私の住む北海道と香川県三豊を結ぶ、ひとつの謎があります。 それは、「アッケシソウ(厚岸草)」という植物にまつわるものです。

アッケシソウは、北海道東部の厚岸(あっけし)付近で発見されたことからその名がついています。強い耐塩性があり、塩分を含んだ湿地などで育つようです。

その見た目から「サンゴ草」とか「シーアスパラガス」という異名を持つ、ぽてっとしたかわいらしい植物で、秋になると赤く色づきます。

この植物が、なぜか三豊市詫間町にも群生しているのです。

写真は、詫間町出身の太田早千予先生が撮影されたものです。 コロナでなかなか三豊に行けなくなった私の代わりに、2021年11月に撮影して送ってくださいました。

詫間のアッケシソウは、江戸時代から明治時代にかけて、瀬戸内海と北海道(当時の蝦夷地)を結ぶ日本海側の航路を使って貿易をしていた北前船が運んだという逸話があります。積み荷の袋にアッケシソウの種がついていたとか、成長したものが船に持ち込まれたとか、そういう説があります。

近年のDNA解析による研究によると、北海道のアッケシソウと瀬戸内のアッケシソウは別系統のようで、詫間のアッケシソウのルーツは北海道ではないのかもしれません。 でも、なかなかロマンのあるエピソードですよね。

三豊で最初にできた保育所

さて、アッケシソウの咲く詫間町に須田という地域があります。 平石幼稚園のある仁尾から峠を越えて4kmほどの、北側に海が広がる港町です。

須田に保育所が開設されたのは昭和15年(1940年)のことで、史資料で確認するかぎり、ここが三豊で最初にできた保育所です。

私が初めて須田保育所にうかがったのは、2008年ごろと記憶しています。平屋づくりの昭和感たっぷりの園舎は、ひと目で好きになりました。 保育室の扉の木枠にはときどきささくれができて「イタイ!」なんてことがあるでしょうか。「はしらーの きぃずーは おととーしのー♪」と歌いながら子どもたちの成長を建物に刻み込むような、そんな暮らしを想像させるたたずまいです。

祖父母や地域の方のかかわり

何度かうかがううちに、須田保育所では園児のお迎えをする祖父母が多く、また、だいたいのお迎えが午後4時台と、お迎えの時間が早いことに気がつきました。そして、その様子は初めて園を訪問してから10年以上経った2019年でも変わらず見られました。同じ詫間町内にある詫間保育所や松崎保育所では違うようなので、詫間の地域性ではなく須田の特徴であるといえそうです。

また、保育所のことを気にかけているお年寄りや地域の方々が多いのも須田の特徴のようです。

園庭の草が伸びているのを見ると、頼まれてもいないのに草を引いておいてくれたり、保育者が引いた草を置いておくと持っていってくれたり、また、保育活動の一環として野菜などを栽培していると、その様子を見たお年寄りが「こんなのしちゃいかん」と言って、自分の家からわざわざ肥料を持ってきて畑づくりをしてくれることもあるとか。 もっとも、保育者としては「正しい」畑づくりをしたいというよりも、失敗も含めて子どもと経験していくことを大切にしているのかもしれませんが。

地域の方々とのつきあいでは、さまざまな思いも巡らせつつ、園の理屈だけで動けないというのも、特に地域性の濃い土地では共通した真実のように思えます。

「塩田を知らずして詫間を語るなかれ」

私はいつも、この保育風土記の調査のために、訪問する園の成り立ちや地域の歴史に詳しい方に集まっていただき、座談会風の聞き取りを行います。

参加者の方々は緊張しつつ熱を込めてお越しくださっていて、自己紹介を終えるか終えないかのうちに、堰(せき)を切ったように話してくださるのです。許可を得て録音はしているものの、その場で必死にメモを取りながら、聞きたい内容を余すところなく質問するのはとても骨が折れますが、その豊かな内容に毎回ため息が漏れます。どの方のお話も、身体をもってその土地に生まれ、生きてきた暮らしのにおいに満ちているのです。

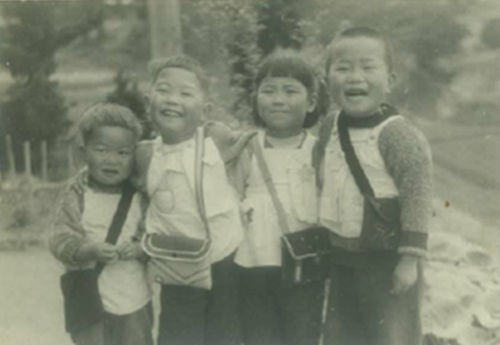

須田保育所の古い話を教えてくださったのは、いずれも詫間出身で須田保育所に勤め、所長を経験された三木眞智子先生と尾崎初惠先生でした。両先生は、ご自身も須田保育所に通った卒園児だそうです。おふたりは実に生き生きと、笑い声いっぱいにご自身の子ども時代を語ってくださいました。

この地域のかつての生業についてたずねると、尾崎先生が「塩田を知らずして詫間を語るなかれ」という言葉を教えてくれました。

塩分を含んだ土地で育つアッケシソウが繁茂する詫間の歴史は「塩」を抜きには語れないようです。

『詫間町五十年のあゆみ』(2005年発行)によれば、詫間の製塩は遠く弥生時代や古墳時代の土器に認められ、室町時代には詫間から塩が積み出された記録があり、江戸時代になると本格的な塩田が作られるようになり、昭和40年代に衰退し昭和47年の「塩業終業式」によって幕が下ろされるまで続けられたといいます。

三木先生が高校生のころ、塩田があるあたりは土地が低くなっていて、塩田の横の道を自転車で通るときに、飛沫(しぶき)が飛んできたり、水たまりのあるところは「両足を広げてピャーッとして」(笑)通ったりしたそうです。

「飛沫」というのは、流下式塩田製法で使われていた笹についた水滴とのことです。

先生方の思い出から、須田の人たち、子どもたちにとっても「塩業」が身近な存在であったことが想像できます。

ちなみに、流下式塩田というのは土地の傾斜や太陽熱などを利用して塩を作るすごい方法で、ここでは説明できませんが、ぜひ調べてみてください。先人の知恵と、そしてどことなく遊び心のにじむ製法です。子どもが見たら、きっと興味を持つことでしょう。

前回、仁尾の回では「商業」に従事する人が多かったという地域の暮らしが関係して幼稚園が生まれた経緯を見てきましたが、座談会と史資料を通して、須田の祖父母や地域の人が園に積極的にかかわる風土や、そして三豊地域で初めての保育園が開設されたことにも、「塩業」が盛んであったという地域の暮らしが、やはり何か関係していそうだということが見えてきました。

次回に続く

文/川田 学(北海道大学大学院教授)

【関連記事】

日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ちシリーズはこちら!

・#06 香川県三豊市 まとめ|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#05 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#04 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(中編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#03 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#02 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#01 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・はじめに|日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ち

>>もっと見る