絵本の園内研修のやり方について教えてください【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

大豆生田 今回の質問は、「絵本の園内研修をはじめたのですが、やり方について教えてください」です。答えはひとつじゃありません。ぼくの考えるいくつかの対応例をあげます。みんなで対話して、考えていきたいですね。

※公式Instagramで今回のテーマの動画(約90秒)が見られます。(←文字をタップorクリックしてください)。右下は、リール動画撮影中の様子(写真左は小学館編集スタッフ)

大豆生田啓友先生

玉川大学教授。保育・子育て支援などが専門。特に保育の質の向上が研究のメインテーマ。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』『日本版保育ドキュメンテーションのすすめ』(ともに共著・小学館)、『子どもが中心の「共主体」の保育へ』(監修・小学館)など多数。最新刊は、『保育の「ヘンな文化」そのままでいいんですか!?』(柴田愛子先生との対談集・小学館)。

保育は、子どもの生活に丸ごとかかわるお仕事。

そして、同僚や保護者との関係も複雑に交ざり合って、

なかなか個人の思ったとおりにはいきません。

「こんな場合、どうしたら?」

そんな現場の保育者が抱える悩みや疑問に対して、

大豆生田啓友先生から、考え方のヒントをいただきました。

これをもとに、仲間とぜひ話し合ってみてください。

Q美 絵本の研修をしている園があると聞いたので、私たちも始めました。

やり方は、自分のお気に入りの絵本を選んで、

・その本のどこが「推し」なのか?

・その本で、子どもたちのどんな気持ちや気づきを引き出せると思うか?

をそれぞれに発表して、みんなで話し合うという方法ですが、何かほかにもやり方がありますか?

目次

絵本の研修をすると、その本の魅力を伝えたくなる

マメ先生 その方法も、とてもいいと思いますよ。通常、絵本は「何を買うか」を検討することはあっても、そういう形で研修を行うことは保育現場では少ないんです。

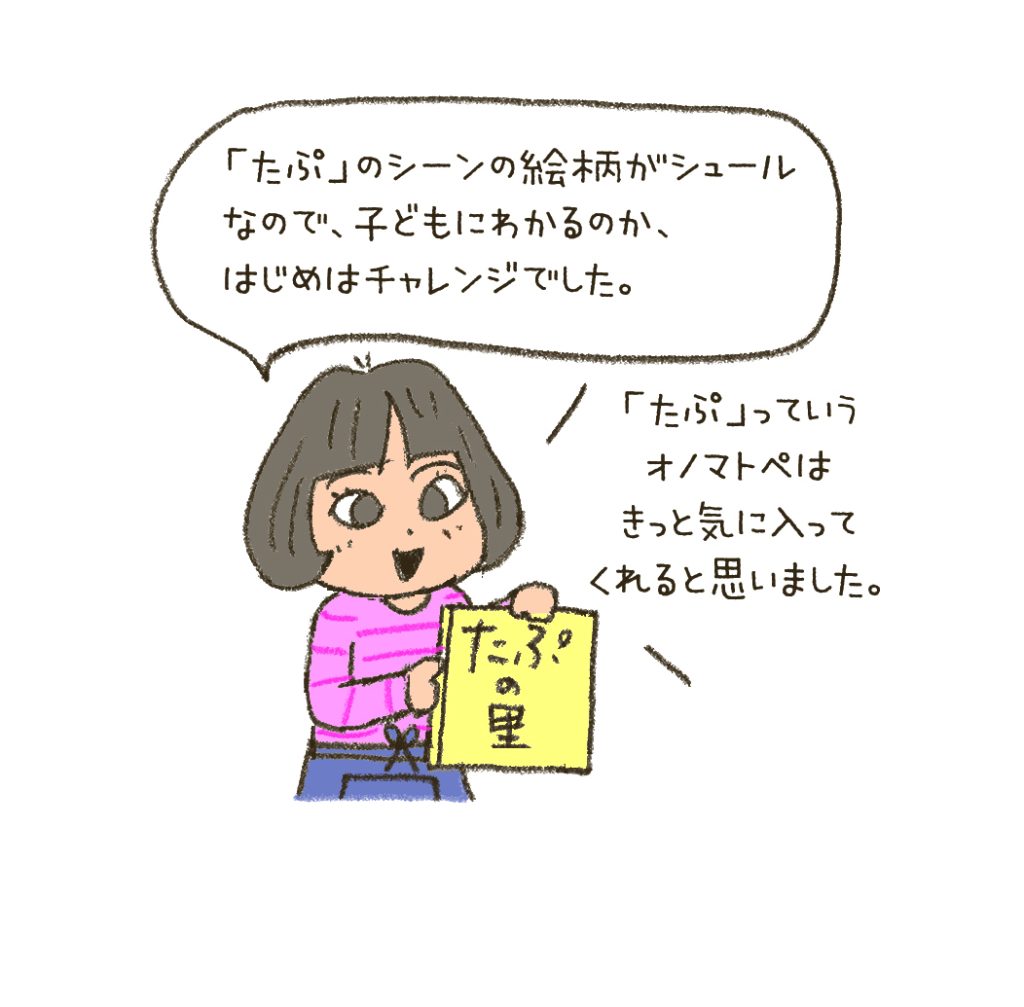

研修で特定の絵本を扱うと、その本への愛着が深まります。そして、子どもたちにその魅力が伝わるよう、工夫したくなるんですよね。

絵本の研修のやり方には、いろんなアプローチが考えられますが、ここでは、3つ挙げてみましょう。

視点を変えた絵本の研修 3つの方法

例:『たぷの里(さと)』藤岡拓太郎/さく・え(ナナロク社)

※ネットで全ページ試し読みが公開されています(2025年4月8日現在)。

●言葉や絵が持つ魅力の視点から

クラスの子どもと照らし合わせながら、絵本の中の言葉や絵の雰囲気など、どんな特徴があるか、絵本の魅力を中心に語る。

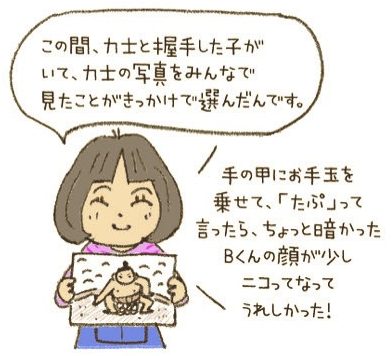

●子どもの反応の視点から

読み聞かせをしたときの子どもの反応を共有することで、子どものことを知ろうとする。

●子どもの興味・姿の視点から

読み聞かせた本は、どんな子どもの興味・姿からヒントを得て選んだのか、あるいは読んだあと、絵本から新しい興味や活動に発展した(させた)かなどをみんなに紹介する。

ミーティングが難しければ

マメ先生 これらは、みんなでやるほうが楽しさも効果も倍増しますが、個々にやってドキュメンテーションのように貼り出しておくこともできますよ。

Q美 なるほど。みんなの時間が合わないときは、それがいいですね。

ちなみに、マメ先生には、おすすめの絵本がありますか?

マメ先生 たくさんありすぎて迷いますが、たとえば、小さい子向けの絵本では、ひらぎみつえさんの『もふもふちゃん』(岩崎書店)なども大好きです。この物語は、ひらぎさんご自身が、お子さんとの遊びの中でやったことが題材になっているそうですよ。眠りにつく前の、親子の幸せな時間が描かれています。その本を何度も「読んで!」と言ってくる子は、そうした時間を思い出したいのかもしれませんね。

マメ先生 もし、この記事を読んで「私にもおすすめの絵本がある!」という方は、小学館『新 幼児と保育』の公式インスタグラム、“絵本の園内研修って?”の回(←文字をタップorクリックすると見られます)のコメント欄に書き込んでください。

コメント欄は、動画画面の「ふきだしマーク」をタップすると、開きます。どんどんご記入お願いします。紹介された中から、気になった絵本へは、コメントをお寄せください。

Q美 現場の先生たちのおすすめは、リアルでとても参考になります! どうぞよろしく!

★この記事は、小学館『新 幼児と保育』公式Instagram(←こちらをタップorクリック!)でリール動画を配信した内容にweb版として加筆・再構成したものです。また、小学館の雑誌『新 幼児と保育』では、ほかのリール動画で配信した内容に加筆・再構成し掲載していますので、どうぞご覧ください。また、このコーナーへの質問、疑問も募集中です。下から投稿できます。

お話/大豆生田啓友(おおまめうだ ひろとも)先生

玉川大学教授。保育・子育て支援などが専門。特に保育の質の向上が研究のメインテーマ。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』『日本版保育ドキュメンテーションのすすめ』『子どもが対話する保育「サークルタイム」のすすめ』(ともに共著・小学館)、『子どもが中心の「共主体」の保育へ』(監修・小学館)、『保育の「ヘンな文化」そのままでいいんですか!?』(共著・小学館)など多数。

構成・イラスト/おおえだ けいこ

【関連記事】

保育マメマメQ&Hints! 保育の悩み、立ち話 with 大豆生田啓友先生シリーズはこちら!

・幼保小連携ってどうしたらよいのでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・発達がゆっくりな子がほかの子と遊べません。どうしたらよいでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「お客様保育」に疑問を持っています。どうしたらよいでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・絵本の園内研修のやり方について教えてください【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「塗り絵だけ」の活動に違和感が…【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「こども誰でも通園制度が不安です」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「業務改善がうまくいきません」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「男性保育士に戸惑いがあります」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「パソコンが苦手で困っています」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「園で待ち時間などに子どもにビデオを見せたくないと思っています」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

>>もっと見る