大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもを真ん中にした“まち”のコミュニティー」

大豆生田先生と、幼稚園教論二種免許・保育士資格を持つタレントのつるの剛士さんが、東京都練馬区にある「まちの保育園 小竹向原」を訪問。地域と共存関係を築きながら子どもを真ん中におき、大人も子どももワクワクするような保育がそこにはありました。

※取材時に撮影した動画(約2分40秒)が見られます。(←タップ or クリック)

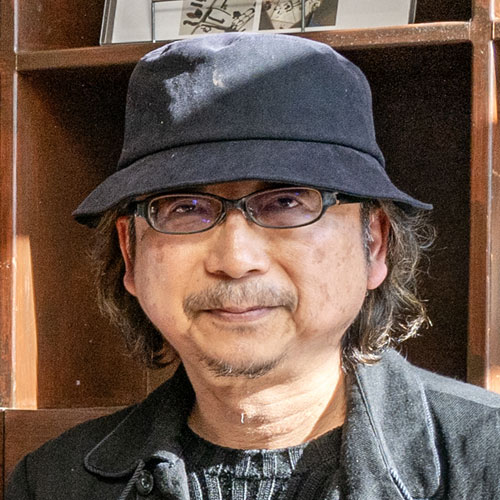

玉川大学教授・大豆生田啓友先生

1965年、栃木県生まれ。玉川大学教育学部教授。保育の質の向上、子育て支援などの研究を中心に行う。NHK Eテレ『すくすく子育て』をはじめテレビ出演や講演など幅広く活動。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』(共著・小学館刊)など多数。

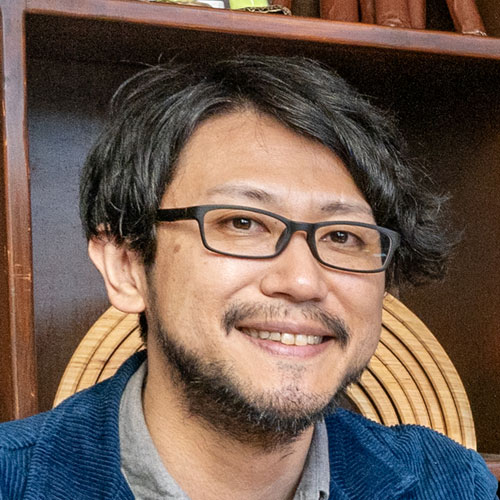

タレント・つるの剛士さん

1975年、福岡県生まれ。『ウルトラマンダイナ』で俳優デビュー。音楽でも才能を発揮し人気に。現在、2男3女の父親。2022年に幼稚園教論二種免許、保育士資格を取得した。CD・歌手デビュー10周年『つるの剛士ベスト』発売中。

まちの保育園 小竹向原園長・中島美登利先生

社会福祉法人で仕事をしていたとき、新聞記事で「まちの保育園」のことを知り、園のコンセプトに魅かれて入社し保育士に。現在、根岸さんと共同代表として園を切り盛りしている。

チーフコミュニティコーディネーター・根岸拓哉さん

育児系編集プロダクション、広告代理店を経て保育事業に転職。地域や保育士、保護者などの声を聞きながら、地域と保育園をつなぐ窓口として活躍。イベントや祭りのコーディネートなど幅広く務める。

目次

まちの保育園小竹向原(東京・練馬区)

訪問ドキュメンテーション

まちの保育園は、「地域に開く保育園」をコンセプトに2011年に誕生しました。大豆生田先生とつるのさんは、現在、東京に6園ある中で最初に開園した「小竹向原」を訪問。今までの常識にとらわれない園のコンセプトに終始驚いていました。

子どもと社会がつながる環境づくり

閑静な住宅街に「まちの保育園 小竹向原」はあります。園舎の中に入ると、まず驚いたのが、入り口にあるカフェ「まちのパーラー」です。地域と保育園をつなぐ中間領域的な場所が必要だと考え、街に開くかたちでつくられました。

「カフェでコーヒー飲みつつパンでも食べながら園取材の打ち合わせするのかなって思ってたら、『ここも園の施設なんです』って聞いて、もうびっくりしました」とつ

るのさん。

「実は小竹向原は、僕が育った場所でもあるんです。その場所に、こういったおしゃれな保育園があるなんて。地域の人たちと保育園の間に垣根がないのって、僕の理想なんです」

木と石などの自然物を多用した園舎はどこか落ち着いた雰囲気。玄関に入るとまるでホテルのような受付カウンターがあり、職員の方たちがご案内してくださいました。聞けば、ここには職員室のようなものがないそうです。代わりに保育者たちの休憩室が何か所に設けられていました。

「これからは地域共創で、子どもが社会をつくる時代。園が街づくりという観点に重要な役割を担うことになってくるはずです。ここはそういう意味でも先駆的にやってこられた園だと思います」(大豆生田先生)

個性を尊重し、創造を楽しむ

まちの保育園では、子どもも大人も一人ひとりの個性を生かし、みんなが社会参加できるよう、環境を整えています。一貫しているのが、子どもをひとりの人間として尊重すること。遊びを見ても、本を作ったり、小中学生がやる職場体験を行ったりと、幼児という年齢枠を超えて、人間形成のために役立つ遊びを導入しています。

「ラーメン屋さんに取材に行ったり、アイス屋さんに行って学んだり、街の中のプロフェッショナルな人たちが子どもたちの先生になる。地域の方々にとっても子どもとかかわることで元気を得られる。このウインウインの関係が地域を活性化させる。子ども真ん中社会ってこういうことですよね」(つるのさん)

個人を尊重する考えは、保育者たちに対してもあります。この園では「学びの日」という日を設け、他園の見学や美術館鑑賞など、保育から1日抜け出して研修に行く取り組みも始まったそうです。

「保育者の休息も、自分らしい個性を培える、とても大事な時間だと思います。休息日に学んだことは、必ず保育にも生かせるはずです。いわゆる幼児=うさぎちゃん、パンダちゃんの発想は、ここにはないですね。業界独特のエプロンにジャージ、といったものもない。これからの時代は、保育者ももっと個性を大事にして、子どもと人間同士のつきあいをしていかないといけないと思います」(大豆生田先生)

「まとまるとストーリーがつながっていくって素敵な作業ですね」( 大豆生田先生)

【座談会】

子どもと地域を生かすコミュニティーの創造

東京の6地域にある「まちの保育園・こども園」。園の入り口にはカフェやベーカリーなど、地域の人々の交流を支える場所があります。その原点である園「小竹向原」が世に送り出した「子どもをひとりの人間として尊重する」というメッセージについていま一度みんなで考えてみました。

つるの/今回「まちの保育園 小竹向原」を訪問して、まず園舎にカフェがあるなど、おしゃれで保育園っぽくないところが印象的でした。カフェに地域の人が集い、そのまわりに子どもたちがいる。まさに僕の理想のコンセプトです。あと、ここの園が株式会社であるということにもびっくりしました。こういうモデルケースを見られたことが、とにかくうれしかったです。

大豆生田/この園が世の中に大きなインパクトを与えたのは、つるのさんが言うとおり、保育園っぽくないコンセプトだと思うんです。しゃれたカフェが園舎の入り口のわきにあって、外から見るととても子ども向けの施設だと思えない。それはつまり、これまでの”子どもは幼いから施設も子どもっぽくする“という保育観を転換させ、”子どもをひとりの人間として尊重する“という大きなメッセージがあるような気がします。

つるの/あと、保育者ではない「コミュニティコーディネーター」という方たちが地域活動をされている点も魅力的でした。異業種の方が保育に加わることで、街と保育のつながりがより強固になっているような気がしました。

根岸/僕のようなコミュニティコーディネーターの仕事は、子どもと地域の人々、保育者と親御さんなど、人と人をつなぐ役目。保育者の負担を減らせるように、子どもとのかかわり以外の事務作業や地域連携業務などを僕らがやります。例えば町内会の支援。町内会のPR広報誌やホームページ作りなどをお手伝いしたり、町内会主催の子ども向けワークショップやお祭りを企画したりもします。

つるの/それ、めちゃくちゃ重要な役割ですよね。コーディネーターの方がそういう地域とのコミュニケーションに力を注いでくれていることで、保育者たちは子どもに集中できる。すごいハイブリッド型ですよ。

根岸/他業種、他府県、さまざまな方に集まっていただいて「保育について語ろう」という「対話の場」という企画もやっています。みな言葉遣いも違うし多様に子どもがとらえられて、逆に刺激になっています。

て遊ぶのが、小竹向原のスタイルです。「遊具がない分、アイデアが豊富だなあ」とつるのさん。

大豆生田/コミュニティコーディネーターという位置づけをつくって、地域とつながっていくという発想はそれまでなく、まちの保育園が最初。地域とつながることで、子どもも地域の資源を活用できます。園の中だけの保育環境より、むしろ地域に出向いたほうが魅力的なものがいっぱいありますからね。

中島/私がこの園で保育者をやろうと思ったのも、そういった園の考え方にあります。前の園でちょうど一時保育で、地域外交や行事などに追われて本来の子どもに向き合うということがなかなかできなくて悩んでいたんです。そんなとき、まちの保育園の地域に開かれた保育を知りました。「行事のために時間を費やさない活動」など、ほかにはないさまざまなコンセプトに魅力を感じてこの園にたどり着いたんで

す。

根岸/季節の行事は大事にしていますが、行事のための作りものに永遠と毎日時間を使うのはやめようというのがここの考え方なんです。「行事のために保育をするのではなく、保育のために行事を使おう」と。なので運動会などはやらず、保育の延長として「親子で楽しむ会」という催しをやっています。

つるの/行事の年間スケジュールなどはどなたがつくっているんですか?

根岸/基本的に園長先生と僕らが一緒につくっています。これもうちの園の特殊なやり方なのですけど、僕たちは「共同代表」というかたちをつくっているんです。二人で責任を分け合えばお互いの負担が少なく、園長先生もより子どもに集中できる。

中島/本当に助かっています。園長でも時短がとれたり。この保育園にはさまざまな働き方、役割があります。立場に関係なく、つねに話し合いながら、より良いかたちを模索する株式会社ならではの発想ですね。

つるの/すべて新しい目線というか、今まであったような保育園の型を別の角度から「こんなのあったほうがいい、なかったほうがいい」とシンプルに作っていくやり方が素敵ですよね。本来、このかたちが一番なんでしょうけど、今の世の中どこか方程式どおりになっちゃって、パターン化されて、それ以外は違うものって考えてしまう。そうじゃなくてここの園のようにシンプルな方向転換を、これからどんどんやるべきだと思いますね。

大豆生田/一般的にまだ多くの人が保育園のことを「ちっちゃい子を預かる場」程度に思っている中で、この園では子どもを社会のひとりとして尊重し育てています。「まちの保育園」のあり方が社会に伝わっていったら、世の中の保育を見る目がもう少し変わるのではないかと思っています。

※取材時に撮影した動画(約2分40秒)が見られます。(←タップ or クリック)

文/松浦裕子 撮影/藤田修平

『新 幼児と保育』2025年春号より

【関連記事】

大豆生田啓友先生×つるの剛士さん注目園訪問レポートシリーズはこちら!

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「大人と子どもがともに生きる力を養うコミュニティー」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「地域全体で子どもの成長を楽しめる社会へ」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもを真ん中にした“まち”のコミュニティー」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもの夢を叶える保育園」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「フレーベルのキンダーガルテンを目指す自然保育」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「地域が支え、だれもが幸せになれる“こどもまんなかの暮らし”」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「多様な人間同士が柔軟に寄り添う“インクルーシブ保育”」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもたちの自主性を尊重する体験型の学び」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもの主体性を育む“森の保育”」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「僕らが考える『保育園の未来予想図』」

>>もっと見る