#04 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(中編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

目次

浜持婦(はまこ)

今回は塩の話から始めます。

地球温暖化が進み、毎夏のニュースが熱中症の話題になっていますが、その予防には水分だけでなく塩分やミネラルが必要です。塩は、私たちの生命活動に欠かせない物質なのです。

その塩は、どのように作られてきたのでしょうか。

現代の製塩は「イオン交換膜法」という方法が中心で、天日や風といった自然の力を借りて水分を蒸発させる方法ではなく海水から直接塩分を抽出します。この方法は昭和47年(1972年)ごろから導入され、それ以前は「流下式塩田」、その前は「入浜式塩田」という、多くの人力を必要とする方法で塩が作られていました。

「入浜式塩田」は、江戸時代初期に瀬戸内海で開発されたそうです。

それまでは、海水を海から運んで砂の上にまいていたそうですが、入浜式は潮の満ち引きを利用して自動的に塩田に海水を引き込む画期的な方法でした。

この塩田で働く人のことを「浜子」といいます。写真の「浜持婦(はまこ)」は、「浜子」のうち女性の働き手のことを指したものだと思います。

前回から訪れている詫間町は、「塩田を知らずして詫間を語るなかれ」といわれるほど、塩業が盛んな土地でした。 須田保育所は昭和15年(1940年)に設立されましたが、その背景には、もしかしたら塩業との関係もあるのではと考えています。

医師と漁協組合長

須田保育所は、もともとは須田港近くにある青年会場(現・須田会館)に私設の保育所として誕生しました。開設に尽力したのは地元の医師で、初代園長は漁協の組合長だったそうです。

余談ですが、初めて平石幼稚園を訪れてから3年後の平成20年(2008年)に、私は、三豊市長の諮問を受けて三豊市就学前教育・保育検討委員会の副委員長を任されたのですが、そのときの市長・横山忠始さん(故人)の祖父は、なんと初代園長の組合長さんだったのです。組合長のお孫さんから任を受けるという、縁を感じる場面がありました。

以前紹介した仁尾の平石幼稚園は、僧侶が「幼稚園教育の必要性」を感じて地元の校長先生と相談して開設していましたが、 須田では、なぜ医師が保育所の開設を先導したのでしょうか。なぜ、漁協の組合長さんが園長をされていたのでしょうか。

昭和15年とは

今年(2025年)は戦後80年の節目の年です。

蝉時雨(せみしぐれ)の季節は、私たちに鎮魂の祈りを促します。そして、保育の根幹は世の中が平和であることだと、思いをあらたにします。

須田保育所が開設された昭和15年(1940年)とはどのような時代だったのでしょうか。

“十五年戦争”(哲学者・鶴見俊輔がいう)とも呼ばれる昭和初期の長い戦争は、1931年の満州事変に端を発し、1937年の盧溝橋事件によって日中の全面戦争に突入、翌年には国家総動員法が発令、1941年の日本軍の真珠湾攻撃によって太平洋戦争に至ります。

昭和15年とは、まさに日本が破滅的な戦争に向かっていった時期なのです。

この時期、保育にとっても大きな変化がありました。

男性たちが兵隊にとられていく中で、いわゆる“銃後の守り”を地域の女性たちが担うようになります。深刻な労働力不足を補うために、都市でも農村でも多くの女性たちが担ぎ出されました。その中で、幼い子どものケアをする場として、保育所が増えていきます。

ただし、多くは常設の保育所ではなく「季節保育所」や「農繁期託児所」と呼ばれる臨時的な現場でした。資料*によると、季節保育所は昭和12年(1937年)に1万1363か所だったものが、昭和19年(1944年)には5万320か所と、わずか7年のあいだに5倍近くになっています。

その背景には、この時期に国や府県が季節保育所の設置を積極的に奨励し、金銭援助を行うようになったという事実があります。正式な国庫補助は、昭和16年(1941年)から始まっています。

*矢治夕起「戦争と保育」(汐見稔幸他編『日本の保育の歴史』萌文書林192-203ページ)

季節保育所と塩田の人手

これまで行ってきた調査では、「須田保育所が最初は季節保育所だったと聞いたことがある」という証言は得ていますが、客観的な史資料での確認はできていません。

ただ、時代状況を考えると、須田保育所が“銃後の守り”の一環として季節保育所からスタートした可能性は低くないように思います。

また、資料**によると、大正9年(1920年)に創業した西野塩田株式会社が、昭和15年に詫間町の西野浜の塩田すべてを所有しました。地元の歴史を知る方々への聞き取りからも、その時期に塩田に人手が必要になったことがうかがわれます。

幼子の母たちも塩田の労働を担っていた可能性があり、家庭で子どもたちをケアする手が不安定化するなか、地域住民の健康を預かる医師が保育所開設を先導したことが想像されます。漁業も生業の重要な柱であった地域ですから、港近くの公共施設を現場とした保育所の園長を漁協の組合長が担ったこともうなずけるように思います。

子どもたちの風景

では、当時の子どもたちの日常とはどのようなものだったのでしょうか。

元詫間町役場職員の藤井隆盛さん(昭和17年7月生まれ)は、ご実家に「須田保育所に48か月通った」という記録があったと教えてくれました。当時も6歳就学だったので、2歳から通われたと推測できます。お兄さんが保育所に通っていたこともあって、それについていくかたちだったのでは、とのことです。

戦前の3歳未満児保育は珍しく、その意味でも貴重な記録です。 藤井さんに当時の様子をうかがうと、ほとんど覚えていないが、何か授業のようなことをした記憶はなく、とにかく外で遊んだ記憶が残っているとのことでした。そして、悪さをすると押し入れに閉じ込められたそうです。

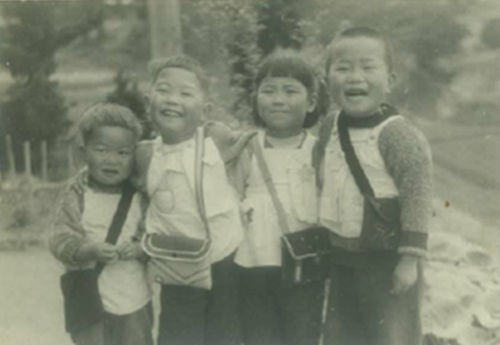

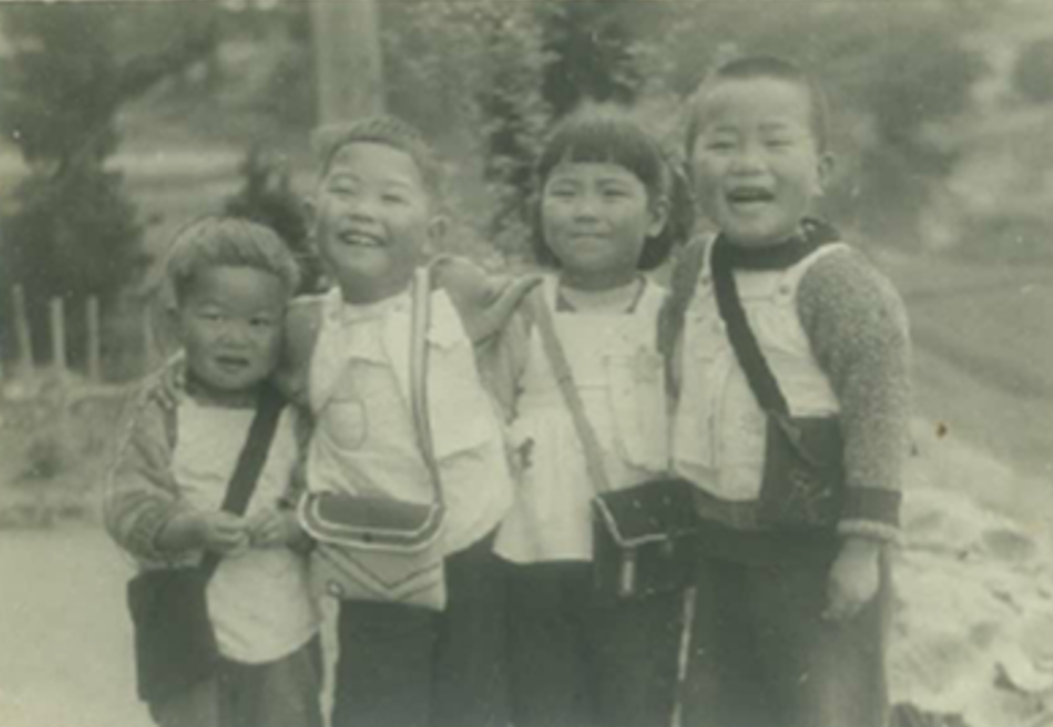

上の写真は、元須田保育所所長の三木眞智子先生が提供してくださった貴重な一枚です。

三木先生(右から2番目)が年長のころですので、一番左の子は3歳児くらいに見えます。当時は子どもたちだけで保育所に登降園するのが日常だったようです。

須田の新浜出身の津島桂子先生(2019年調査当時は三豊市立高瀬南部保育所所長)によると、昭和30年代の半ば、津島先生も4歳から須田保育所に通う予定でしたが、同級生の多くが入所を希望したために入所できなかったそうです。お母さまも勤めに出られていたことから、1年間はおばあさまが面倒を見て、5歳から市街地の幼稚園に通ったとのこと。その際も、乗り合いバスに子どもたちだけで連れ立って登降園していたそうです。

仁尾の平石幼稚園での聞き取りでも、昭和40年代までは園児が自力で登降園していたことがうかがわれましたが、昭和40年代後半から50年ごろにかけて、交通事故が相次いだことから、保護者による送迎に変わっていったようです。

日本の自動車生産台数は、昭和30年に約16万台であったものが、昭和40年には約198万台、昭和50年には約713万台と劇的に増加しています。おそらく、同時代に日本中の登降園風景が変わっていったのではないかと想像します。

次回は、さらに須田保育所と地域の関係をめぐるエピソードを紹介したいと思います。

文/川田 学(北海道大学大学院教授)

【関連記事】

日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ちシリーズはこちら!

・#06 香川県三豊市 まとめ|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#05 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#04 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(中編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#03 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#02 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#01 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・はじめに|日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ち

>>もっと見る