#05 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

目次

地域の暮らしに溶け込む園行事

昨今、保育所が“迷惑施設”のように言われることがあります。

そこには、職員と園児家族以外の地域の人々にとって、その場と自分とのつながりが感じられないという背景もあるように思います。 一方、現在でも農山漁村など地域性が色濃い場合、保育所や幼稚園は公共的な意味合いあいを持っています。

須田保育所の成り立ちに関する調査を進める中で、戦後間もない時期の興味深い話をうかがいました。

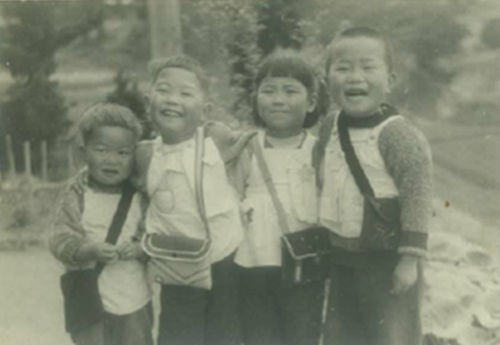

写真提供:藤井隆盛さん(元詫間町役場総務課長)

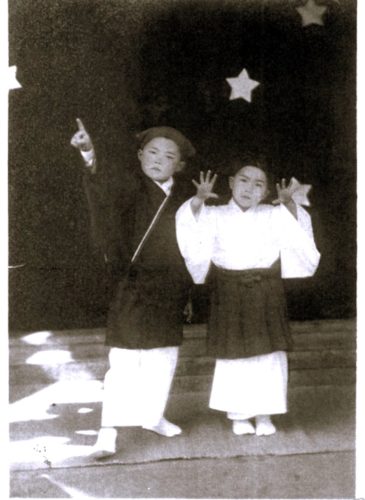

当時、保育所のお遊戯会は地域にある“オオス劇場”という場所で開かれていました。着物を着て、化粧をした園児たちの舞台を見ようと、多くの人が押し寄せ、行列ができるほどの地域の人気行事だったそうです。

写真1は、昭和24年(1949年)ごろのお遊戯会の様子です。

調査の際、「オオス劇場の“オオス”とはどのように書くのですか?」とたずねると、居合わせた方々が「ハテ?」と顔を見合わせました。

知っていそうな方に電話で聞いてくださり、一度は“大洲”ということになったのですが、あとから電話がかかってきて“大須”であるということが確認されました。

私はこのエピソードから、いかに大須劇場が人々の生活に溶け込んでいたのかわかる気がしました。よそ者に聞かれないかぎり、“オオス”の文字を意識する必要もないのです。そのような場所で開かれる保育所のお遊戯会は、地域の生活の一部だったのでしょう。

娯楽を求める心

写真2は、三豊の先生方と大須劇場のあった場所を探し歩いているところです。写真右下の先生方が見ている方向に、かつて大須劇場があったそうです。いまは民家になっています。

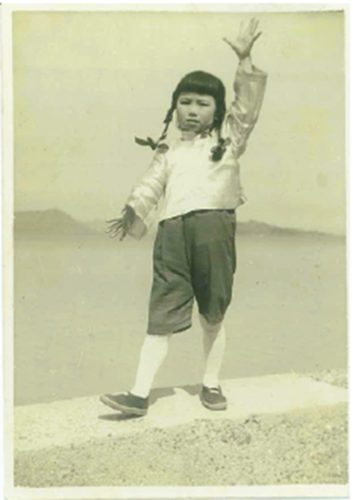

写真提供:三木眞智子先生(元須田保育所所長)

写真3は、調査にご協力いただいた三木眞智子先生が須田保育所に通っていた4歳のときの写真です。大須劇場でのお遊戯会の際に撮影されたスナップです。

劇の役か踊りの振り付けか、幼児がその世界に入り込んでポーズをとっている様子が伝わってきます。

少女が立っている堤防は、写真2に写っている堤防ではないかと想像します。

郷土史に詳しい真鍋道弘氏による「終戦直後の詫間」(2018年)という文章には、以下のように綴られています。

「戦時中の空襲の恐怖や緊張から解放され、平和が訪れ、人々に笑顔と安ど感が戻ってきた。しかし、苦しい暮らしは依然として続いた。そんな中、戦時下で抑圧されていた心の発散ともいえる、娯楽を求める心が人々に芽生えてきた」

戦争の傷が癒えない中、子どもたちの歌や踊りや劇、そして笑顔は地域の多くの人にとって未来への希望であり、生活に潤いを与える娯楽のひとつだったことがうかがわれます。

「先生にお礼言ってきたよ」

須田保育所は、中学校に隣接しています。

いまはフェンスで区切られていますが、かつては地続きで、登下校時の中学生が園庭を通り、そこで”ひと遊び”することもよくあったといいます。

そうしたなかで、保育所の先生にも思い出に残る中学生の姿がいろいろとあったようです。卒園児でもあり元所長でもある尾崎初惠先生は、次のようなエピソードを語ってくださいました。

ある年、中学校でサツマイモを植えて、収穫を前に担任の先生が生徒たちに「これ、どうする?」と聞くと「保育所の子に食べさせたい」と言ったそうです。次の日、保育所に中学生たちがやって来て、保育所の子どもたちを中学校に案内して一緒に芋掘りをしてくれて、子どもたちはサツマイモを給食でいただいたり、家に持ち帰ったりしました。

その後、中学校の担任の先生が保育所に来られて、生徒たちの思いつきが嬉しかったと伝えてくれました。

また、ある年の3月、一人の生徒が園庭を通ってやって来て、「先生、明日卒業式だからな」と言ってきました。

「じゃあ、先生にお礼を言うんだよ」とその生徒に伝えると、翌日また来て、「先生にお礼言ってきたよ」と教えてくれました。

これらのエピソードから、多感な時期の中学生にとって、すぐそばに、幼い日を過ごした保育所があり、かつての自分のような小さな子どもたちがいて、保育所の先生がいるということは、自分の成長を確認するために、また、気持ちの支えとして、とても大切だったことが伝わってきます。

その後、保育所と中学校との間にはフェンスができましたが、交流はよくあり、避難訓練を一緒にしたり、中学生が家庭科で作ったおもちゃを持ってきてくれて、園児と遊ぶこともあるそうです。

園舎の下に眠る歴史

※出典 写真4-1・写真4-2|国土地理院「地図・空中閲覧サービス」所蔵コンテンツをもとに川田学先生作成

聞き取りを進める中で、もうひとつ重要な歴史を知りました。

現在は園児と中学生が通うこの場所が、太平洋戦争の時代には軍用機の滑走路だったということです。

「特攻も飛んだ」という話も聞いて驚き、少し調べてみました。

戦時中、詫間には詫間海軍航空隊の基地が置かれ、1945年4月に、神風特別攻撃隊「琴平水心隊」の出撃が記録されています。三豊市のホームページによれば、特攻により57名の戦死者が出ています。

写真4-1と4-2は、国土地理院のコンテンツ・サービスを利用して入手した1948年の空中写真です。四角で囲った地域の海岸線が、戦時中に基地として使われていたものと思われます。

左側に大きく区画された場所がありますが、そこが詫間海軍航空隊の本拠です。ここから、海に向かって特攻隊が出撃したのです。

1945年4月は、米軍が沖縄への上陸作戦を開始した時期で、詫間から飛び立った特攻隊も沖縄に向かっていたようです。

詫間海軍航空隊の跡地には、現在、香川高等専門学校詫間キャンパスがあります。

本校の前身である詫間電波工業高等専門学校の時代から「高専ロボコン」で何度も優勝している強豪校です。地元では“電波”の愛称で知られます。

写真の赤い丸で示した地点が、現在の須田保育所がある場所です。

写真4-2を見てもらうとよくわかると思いますが、赤い点と重なるように、陸から海に向かって地面が白くなっています。これが、戦時中の滑走路だったと考えられます。

写真左の基地(高い塀で全体が囲われていたそうです)から特攻機が飛んだことは、資料で確認できましたが、現在の保育所がある場所にあったという滑走路から飛んだかどうかはわかりませんでした。特攻は秘密作戦でしたから、このように開けた場所から飛ぶことは考えにくいと思います。

いずれにしても、戦後しばらく経つまで、詫間に特攻隊があったことは地元の人にも知らされていなかったようです。

ひとつの時代が終わるということ

それぞれの保育の場には、始まりがあり、終わりがあります。

これまで、保育の場として無数の園が生まれ、その中には、時代とともに姿を変えたものもあれば、終わりを迎えたものも多くあります。十分に役目を果たして閉園したこともあれば、財政難や政治的な思惑の中で閉園を余儀なくされたこともあったでしょう。

子育ては、コミュニティーの中心をなす営みです。

どんなに伝統文化がすばらしくとも、それを継承する次世代がいなければ、生きた暮らしの一部としては残りません。経済が潤っていたとしても、地域のつながりや風土を血肉にして育つ人がいなければ、そこにコミュニティーは成り立ちえません。

子育てを支えてきた園がなくなるという意味は、地域にとって、決して小さなことではないのです。特に、人々の暮らしの一部として位置づき、歴史の証人のように続いてきた園ではなおさらです。

3回にわたって連載してきた須田保育所は、2025年度(令和7年度)をもって閉園することが決まっています。

太平洋戦争が始まろうとする時代にできたこの保育の場は、人々の暮らしぶりの痕跡や戦争との関係など、代わりのない物語に満ちています。

85年もの長きにわたり、幼子の家族はもちろん、地域の人々の暮らしを支え、ときに思春期の心の置きどころともなってきた須田保育所に、万感の敬意を表します。

文/川田 学(北海道大学大学院教授)

【関連記事】

日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ちシリーズはこちら!

・#06 香川県三豊市 まとめ|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#05 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#04 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(中編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#03 香川県三豊市詫間町 最初にできた保育所(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#02 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(後編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・#01 香川県三豊市仁尾町 地域で一番古い園(前編)|日本の保育を旅する〜地域とともにある人の育ち〜

・はじめに|日本の保育を旅するー地域とともにある人の育ち

>>もっと見る