「お客様保育」に疑問を持っています。どうしたらよいでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

大豆生田 今回の質問は、「『お客様保育』をしている園で働いていて、困っています」です。答えはひとつじゃありません。ぼくの考えるいくつかの対応例をあげます。みんなで対話して、考えていきたいですね。

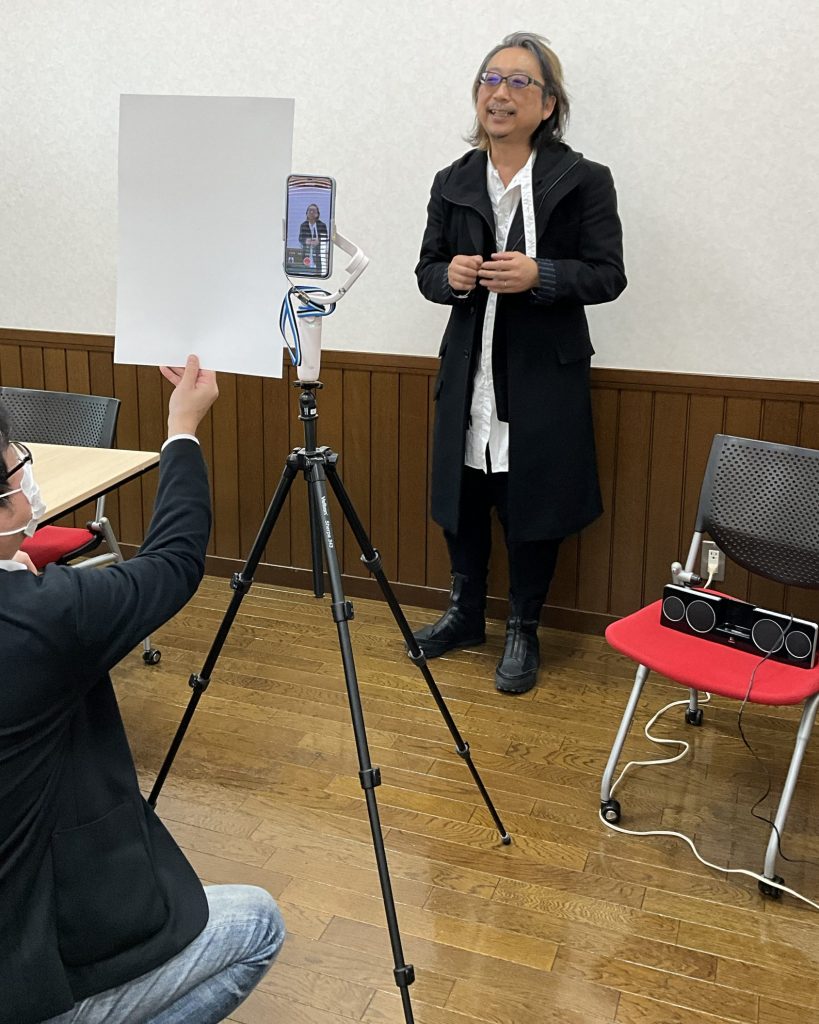

※公式Instagramで今回のテーマの動画(約2分)が見られます。(←文字をタップorクリックしてください)。右下は、リール動画撮影中の様子(写真左は小学館編集スタッフ)

大豆生田啓友先生

玉川大学教授。保育・子育て支援などが専門。特に保育の質の向上が研究のメインテーマ。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』『日本版保育ドキュメンテーションのすすめ』(ともに共著・小学館)、『子どもが中心の「共主体」の保育へ』(監修・小学館)など多数。最新刊は、『愛子先生と大豆生田先生の「保育はやっぱりおもしろい!!」』(柴田愛子先生との対談集・小学館)。

保育は、子どもの生活に丸ごとかかわるお仕事。

そして、同僚や保護者との関係も複雑に交ざり合って、

なかなか個人の思ったとおりにはいきません。

「こんな場合、どうしたら?」

そんな現場の保育者が抱える悩みや疑問に対して、

大豆生田啓友先生から、考え方のヒントをいただきました。

これをもとに、仲間とぜひ話し合ってみてください。

Q美 私たちの園では、保護者に対して子どものことを「お子様」と呼んだり、「お預かりさせていただく」とか言ったりします。まるで「お客様保育」です。

保育も超安全志向で、服が汚れそうとか、ちょっと高いところに登っても子どもは注意されます。

これって保育なのかと、日々悩んでいます。どうしたらいいですか?

目次

主従関係をつくるお客様保育

マメ先生 「お客様保育」という言い方はさておき、保護者のお客様扱いは、「保育はサービスだ」という姿勢を表しているように感じますね。

確かに、保育には決まった時間内、子どもを預かるなど、保護者に対するサービス的側面もあります。でも「お客様扱い」は、保護者と保育者に「主従関係」をつくり、どんどん保育を萎縮させます。

保育はあくまで、子どもの最善の利益を保障する場。そのためにも、大人は「ともに育てる仲間」という姿勢を核に持っていたいですね。

1歳児に「歩かないで」?

マメ先生 もちろん、安心・安全は保育の“基本のキ”です。けれど、度が過ぎれば小さなケガさえも恐れて、何もさせない方向に向かってしまう。

ここだけの話、1歳児に「危ないから部屋の中で歩かないで」と言っている園があると聞きました。

Q美 えええ? それは「ずっとすわってて」とか、「ハイハイしてて」って意味ですか?

何もさせなければケガもしないけど、「成長しないで」と言ってるように聞こえてしまいます。

ますます「迎合」の流れが強まるかも

マメ先生 本来、保育のプロなら、子どもは泥にまみれ、少々のリスクを経験しながら、脳や体を育てているんだとわかっているはずなんです。しかし一度でも保護者から「ケガをさせた」「服を汚した」と言われると、怖くなってしまう。その気持ちはとてもよくわかります。

今、少子化の影響で定員割れの園が増える中、園児獲得のために、ますます園の運営側は保護者に迎合しがちな流れが強まるかもしれません。

Q美 そうならないようにするには、どうしたらいいでしょう?

イベント的体験を足がかりに

マメ先生 難しい課題ですが、たとえば「農業体験」を泥んこ遊びの延長として、遠足でのアスレチック体験を大胆な運動遊びの延長と、とらえてみてはどうでしょう。こうした体験なら、あまり抵抗感なく受け入れてもらえそうでは?

Q美 それを足がかりに、日々の遊びへ少しずつ落とし込んでいくんですね。

活動の科学的根拠も伝えながら

マメ先生 同時に、「土の中には免疫力を高める細菌がいて、土いじりを通して空気中から腸内に取り込むことで、アレルギーやストレスの改善につながる」という情報を伝えるんです。

そのうえで、園内でミニ菜園を作り、そこから泥団子を作ったり、泥んこ遊びをいとわずできるよう環境を整えます。

【ダイナミックな保育への転換例】

「汚れてもいい服を用意してもらう」ことも忘れずに。

保護者と一緒に体験し、理解してもらう

マメ先生 遠足でのアスレチック体験は、保護者も参加して、子どもが挑戦を楽しんでいる姿を見てもらっている園もあります。

さらにそれが神経系や体幹の発達につながることを、ドキュメンテーションを使って科学的に説明してみてください。

Q美 なるほど。そのうえで、似た環境を室内や園庭につくっていければいいのかな?

マメ先生 はい。もちろん、安全に配慮していることをアピールしつつね。

「現代にマッチしている保育」であると伝える

マメ先生 今の保護者は、自分自身が大胆に遊ぶ経験をしていない世代です。だからこそ、慎重になるのは自然なこと。

そうは言っても、その体験を子どもたちに園で取り戻してもらわないと、大胆な遊びはしないという「負の連鎖」は止まりません。

そして何より、入園前から自分たちの保育が「現代の子どもの発達や社会状況にマッチしている」ことを伝え、保護者と「ともに育てる仲間」である関係を築けるといいですね。

★この記事は、小学館『新 幼児と保育』公式Instagram(←こちらをタップorクリック!)でリール動画を配信した内容にweb版として加筆・再構成したものです。また、小学館の雑誌『新 幼児と保育』では、ほかのリール動画で配信した内容に加筆・再構成し掲載していますので、どうぞご覧ください。また、このコーナーへの質問、疑問も募集中です。下から投稿できます。

お話/大豆生田啓友(おおまめうだ ひろとも)先生

玉川大学教授。保育・子育て支援などが専門。特に保育の質の向上が研究のメインテーマ。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』『日本版保育ドキュメンテーションのすすめ』『子どもが対話する保育「サークルタイム」のすすめ』(ともに共著・小学館)、『子どもが中心の「共主体」の保育へ』(監修・小学館)、『保育の「ヘンな文化」そのままでいいんですか!?』『愛子先生と大豆生田先生の「保育はやっぱりおもしろい!!」』(以上共著・小学館)など多数。

構成・イラスト/おおえだ けいこ

【関連記事】

保育マメマメQ&Hints! 保育の悩み、立ち話 with 大豆生田啓友先生シリーズはこちら!

・幼保小連携ってどうしたらよいのでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・発達がゆっくりな子がほかの子と遊べません。どうしたらよいでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「お客様保育」に疑問を持っています。どうしたらよいでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・絵本の園内研修のやり方について教えてください【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「塗り絵だけ」の活動に違和感が…【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「こども誰でも通園制度が不安です」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「業務改善がうまくいきません」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「男性保育士に戸惑いがあります」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「パソコンが苦手で困っています」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

・「園で待ち時間などに子どもにビデオを見せたくないと思っています」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】

>>もっと見る