大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「大人と子どもがともに生きる力を養うコミュニティー」

大豆生田先生と、幼稚園教論二種免許・保育士資格・認定心理士資格を取得したタレントのつるの剛士さんが、栃木県の「認定こども園さくら・さくら第2保育園」を訪問。子どもたちが作り出す遊びの数々に、ふたりは終始驚かされました。

※取材時に撮影した動画(約40秒)が見られます。(←タップ or クリック)

玉川大学教授・大豆生田啓友先生

栃木県生まれ。玉川大学教育学部教授。保育の質の向上、子育て支援などの研究を中心に行う。NHK Eテレ『すくすく子育て』をはじめテレビ出演や講演など幅広く活動。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』(共著・小学館刊)など多数。

タレント・つるの剛士さん

1975年、福岡県生まれ。『ウルトラマンダイナ』で俳優デビュー。音楽でも才能を発揮し人気に。現在、2男3女の父親。2022年に幼稚園教論二種免許、保育士資格を取得した。CD・歌手デビュー10周年『つるの剛士ベスト』発売中。

認定こども園さくら園長・堀 昌浩先生

認定こども園の園長として地域連携に従事。保育者研修団体「一般社団法人Learning Journey」を主宰し、「楽しく自己実現ができる保育者」の育成などを行っている。

目次

認定こども園さくら・さくら第2保育園(栃木県・栃木市)

訪問ドキュメンテーション

今回、大豆生田先生とつるのさんが訪れたのは、栃木市にある「認定こども園さくら」です。300人規模の大型認可こども園で、乳幼児に特化した「さくら第2保育園」を併設。子どもの主体性を伸ばすさまざまな取り組みを実践してきました。そのいくつかを取材しました。

子どもも大人もリラックスできる空間づくり

「めちゃくちゃ開放的でリラックスできるカフェだなあ」と、園舎に併設された「カフェさくらさく」を訪れたつるのさんが言いました。ここは園が運営する地域子育て支援センターと、託児つきランチサービスを運営する企業がタッグを組み経営。親子連れはもちろん、地域の誰もが立ち寄れるカフェです。

2階には未就園児の子どもとお母さんが自由に遊べてくつろげる「子どもカフェ」も併設。保護者の就労時間などの制限にとらわれず、平日9時〜15時、0歳から未就園の子どもを無料で預けることができ、1階「カフェさくらさく」でのランチも無料で利用できる施設です。地域子ども・子育て支援事業「こども誰でも通園制度」を見据えた取り組みのひとつとしてスタートしました。

「『こども誰でも通園制度』は、保護者の就労の有無関係なく、どんな理由でも0歳〜3歳未満の子どもが保育施設に通える制度のこと。2026年から本格的に実施されます。このカフェのサービスもその一環。保護者の育児負担や孤立化の解消を目的としたサービスがSNSで広まって、他県からも訪れるほど人気になりました。将来『誰通(こども誰でも通園制度)』のモデルケースになるかもしれませんね」(大豆生田先生)

子どもたちのアイデアを、保育の中で生かす

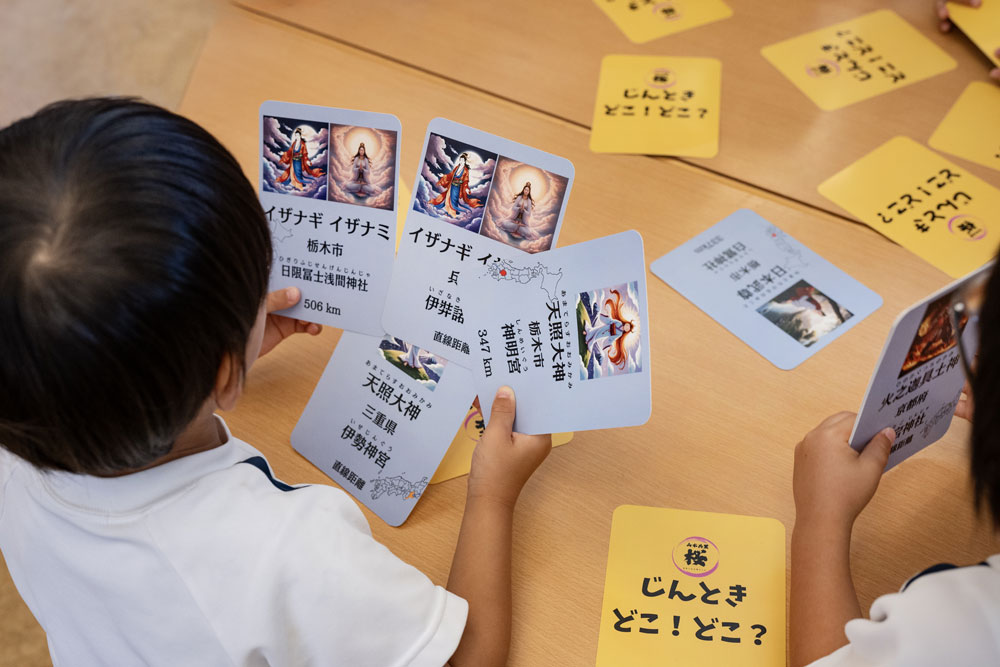

「認定こども園さくら」では、外(社会)とのつながりを重視したさまざまな取り組みを行っています。例えばカードゲーム。市販のカードを使うのではなく、子どもたちが試行錯誤してゲームを考え、外部の企業と組んでカードをデザイン。園のアピールとしても使われています。

「ここの子どもたちが圧倒的におもしろいのは、ゲームの作り手になっているところ。自分たちの興味のあるものを徹底的に調べてゲームを作って、それをただ内輪で遊ぶだけではなく外に発信。企画、立案、発信と、一般企業がやっていることを子どもたちがごく自然にやっている点に驚かされました」(大豆生田先生)

ほかにも、運動会の代わりに地域と共同してスポーツフェスティバルを実施。競技内容も子どもたちが考えるそうです。園長の堀先生いわく「大人が見ると明らかに不公平なルール」だとか。

「子どもたちが『リレーをやりたい』と考えて、手作りの電車をバトン代わりにして競技を行います。運動会のように1位を競うルールではありません。新幹線組がいて、一方では各駅電車組がいる。新幹線組は速くゴールすることを楽しんで、各駅電車組は駅の数だけ立ち止まってそれを楽しんでいる。大人には考えつかない発想です」(堀先生)

園舎では子どもたちが自分たちで考えた「神社カードゲーム」をして遊んでいました。それを一緒に楽しみながら、つるのさんは言います。

「この園って子どもと大人の境界を感じないというか、外との壁がなくて開放的で、とにかく風通しがいい。子どもを中心とした社会って、こんなに居心地がいい場所なんですね」

【鼎談】

子どもの権利を尊重する「こどもまんなか社会」の実現へ

子どもの主体性と社会とのつながりを重んじながら、さまざまな取り組みを発信し続けている「認定こども園さくら」。子どもも大人も街全体が幸せになれる「こどもまんなか社会」とは一体、どんな社会なのか。大豆生田先生、堀園長先生、つるのさんが、これからの保育園の役割を考えます。

つるの/この園の取材で最初に感じたのが、「開放的」ということですね。里山の素晴らしい自然環境の中に園舎があって、その中になんの垣根もなく誰でもふらっと立ち寄れるカフェがある。とにかく居心地がいいんですよ。保育園というくくりではなくて、地域の中のコミュニティーに子どもとお母さんが自然に集まって遊んだり学んだりしている場所って感じで、とてもうらやましかったです。

大豆生田/さっきここの「子どもカフェ」で、遠方からいらっしゃっている数名のお母さんたちとお会いしたんです。「なぜこのカフェに来たんですか?」と質問すると、「まず子育て支援センターがあって、子どもが楽しめるおもちゃがある。さらにお母さんが時間を気にせずゆっくり過ごせるカフェがあって、おいしいごはんが食べられる。その評判をSNSで知って、今では私も常連です」と。子どもだけでなく、親たちのニーズにも沿っているところが人気の理由で、この園をより開放的にしているのでしょう。

堀/このカフェはもとは支援センターで、育児サークルなどをやっていたのですが、サークルが終わると、お母さんたちはサーっと帰ってしまうんです。それは、子どものために来ていて、”自分のため“ではないから。お母さんたちが自分のために、子どもと一緒に来たいと思えないと、子育てが楽しくなんないんじゃないかと。そこで、お母さんもくつろげるカフェに作り替えようと思ったんです。子育ての悩みを抱えている人は、ここにいる保育者さんや看護師さんに相談することもできるし、地域の人も職員たちもここで食事しながらリラックスしています。

大豆生田/保育をする人たちも親子も地域の人たちも、人としての幸せをちゃんと持てる場所が、保育園の中にあるっていうのが素晴らしいですよね。保育園が拠点となって、人と人とのつながりや社会とのつながりができて、みんなが恩恵を受けて幸せになれる。子どもをまんなかにした循環社会ってこういうことですよね。

堀/誰と手をつなぐかと考えたとき、うちはまず、地域の人たちと。自分のところだけで大きくしようとすると、外部の人を巻き込めなくなるでしょ。地域のさまざまな職業の人たちと共同していくことで、遊びのアイデアも無限に広がっていきます。最終的には保育の質も上がっていくと思うんです。

つるの/どんどん外に出て、柔軟にいろいろな人たちとつながっておもしろいことをしていけば、子どものためでもあるけど、結果的には地域のためにもなりますもんね。

堀/本当にそう思います。例えばうちでやっている、イチゴ農家さんとのコラボ。イチゴ農家さんが使う箱を子どもたちがデザインして、その収益や寄付をお母さんたちの駆け込み寺(シェルター)に寄付をするという循環型の取り組みをやっているんです。それも子どもたちが考えたアイデア。今では海外に輸出するイチゴの箱にも使ってもらっています。

つるの/大人社会の中に子どものピュアなアイデアを取り入れて、社会全体を元気にさせる。これって今まで王道だった「園の中で完結させる保育システム」を逆手に取った取り組みですよね。こんなことができるんだ、って可能性をすごく感じました。

大豆生田/子どもって未熟で幼くていろいろなことができないってイメージする人が多いけど、いやいやむしろ有能なんですよ。子どもたちの感性は大人をも元気にする。この園のように、子どもたちが作り手になって、そのアイデアを社会が受け入れる仕組みができれば、子どもの幸せだけじゃなくて、大人も含めた街全体が幸せになれるんです。その拠点として保育園がある。これからの保育のさまざまな可能性をここで見たような気がします。

※取材時に撮影した動画(約40秒)が見られます。(←タップ or クリック)

文/松浦裕子 撮影/藤田修平

『新 幼児と保育』2025年秋号より

【関連記事】

大豆生田啓友先生×つるの剛士さん注目園訪問レポートシリーズはこちら!

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「大人と子どもがともに生きる力を養うコミュニティー」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「地域全体で子どもの成長を楽しめる社会へ」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもを真ん中にした“まち”のコミュニティー」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもの夢を叶える保育園」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「フレーベルのキンダーガルテンを目指す自然保育」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「地域が支え、だれもが幸せになれる“こどもまんなかの暮らし”」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「多様な人間同士が柔軟に寄り添う“インクルーシブ保育”」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもたちの自主性を尊重する体験型の学び」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもの主体性を育む“森の保育”」

・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「僕らが考える『保育園の未来予想図』」

>>もっと見る